「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、“中国文学らしい雰囲気”みたいなものについてかいていきます。

すごく抽象的な話になってしまいますが、中国文学に惹かれる理由として、わたしは長年興味をもっていることなので、さっそく紹介に移っていきます。

まずは、こちらをご覧ください。

天地のさまざまなものを描けば、多くの物たちが群生していて、雑多にして奇怪な山海の神霊をみる心地がする。その姿と云えば、丹青の色を塗り重ねていて、千変萬化して、各々の形が固く結び合っている。色ごとにその姿を寄せ合わせ、ぐねぐねと趣きが混ざりあっている。

上には古き開闢の昔を描いて、まだ天地もどろどろと崩れていて、伏羲の鱗身、女媧の蛇体が並んでいて、鴻荒朴略(ごもごもどろどろ)として、互いにじっとり見つめ合っており、ぎらぎらきらきらと明るいのは、黄帝や唐虞の古い王たちで、衣冠束帯のきらびらかにして、紅々と飾られている――。

図画天地、品類群生。雑物奇怪、山神海霊。寫載其状、託之丹青。千変萬化、事各繆形。随色象類、曲得其情。上紀開闢、遂古之初。……伏羲鱗身、女媧蛇躯。鴻荒朴略、厥状睢盱。煥炳可観、黄帝唐虞。軒冕以庸、衣裳有殊。(後漢・王延寿「魯霊光殿賦」)

なんていうか、すごく中国的な極彩色の世界じゃないですか……。こちらの中には、いかにも中国文学らしいなぁ……というものが、すごく濃密に詰め込まれています。

四文字ずつのリズム

まず、中国の文章は、四文字ずつのリズムでまとまっていきます。さっきの例でも、ほとんどの句が四文字ずつで場面が切れるようになっています。

この「四文字ずつの場面の切り替わり」が、すごく中国の文章らしい味わいになっています。まず、四文字で場面が切れてしまうと、あまりたくさんの物を一句に詰めこむことができません。なので、複雑な様子を書くときには、短い場面をごてごてと並べていくようになります。

この「ごてごてと並べた感じ」が、たぶん日本人にとっては、“簡潔で固い”という印象になっているのかもです。

逆に日本語では、さらさらと流れるようになめらかです。

いずれも表の構えは押し潰したように軒が垂れ、間口が狭いが、暖簾の向うに中庭の樹立(こだち)がちらついて、離れ家なぞのあるのも見える。恐らくこの辺の家は、五十年以上、中には百年二百年もたっているのがあろう。が、建物の古い割りに、どこの家でも障子の紙が皆新しい。今貼りかえたばかりのような汚れ目のないのが貼ってあって、ちょっとした小さな破れ目も花弁型の紙で丹念に塞いである。それが澄み切った秋の空気の中に、冷え冷えと白い。(谷崎潤一郎「吉野葛」)

はじめにある「いずれも表の構えは押し潰したように軒が垂れ、……離れ家なぞのあるのも見える」というのは、「いずれも……なのが見える」がすごく長くなった形です。

もうひとつ、「それが澄み切った秋の空気の中に、冷え冷えと白い」というのも、「澄み切った秋の空気の中に、冷え冷えと」が、すべて「白い」の説明になっています。こういうふうに、一文の中で、するすると滑らかにつながっていくのが、日本の文章らしい味わいになります。

ちなみに、中国の文章を訳すと、たとえば「天地のさまざまなものを描けば、多くの物たちが群生していて、雑多にして奇怪な山海の神霊をみる心地がする(図画天地、品類群生。雑物奇怪、山神海霊)」みたいに、点を挟んで切れるようになります。

ちょっと悪趣味に美しい

あと、中国の色彩感覚って、日本ではどこか毒々しいというか、綺麗だけど悪趣味なおしゃれさ――みたいなイメージがある気がしませんか。

中国の文章も、どこか悪趣味な濃厚さがあって、ちょっと毒々しい感じになっているものが多いのです。

さっきの例でも、「雑物奇怪」「事各繆形」「曲得其情」のそれぞれ「雑・繆・曲」がすごく不気味で毒々しい味わいをもっている字です。

「雑」はごちゃごちゃとしていることで、ここでは天井の飾りなどがぎらぎらごてごてと華やかな感じです。「繆」は紐などがするするぐねぐねと絡みあう様子なので、ここでは、その飾りたちがぎちぎちぎちゃぐちゃと混ざりあって繋がっていることです。

「曲」も、それぞれの神々や植物などの姿を、ぐにゅぐにゅもごもごと細かく曲がるようにして繊細にかたどっている様子です。この“おしゃれに飾りすぎて、ちょっとグロい”というのが、中国の文章らしいなぁ……とおもっています(笑)

もっとも、こちらの作品だけがそういう雰囲気なのでは……と思われるかもなので、いくつか違う例ものせてみます。

その大きな楼殿は、雲のごとく騙し波のように眼をあざむき、嶊嶉(さらさらしらしら)として不思議な眺めになっている――。

於是大廈雲譎波詭、嶊嶉而成観。(前漢・楊雄「甘泉賦」)

鈷鉧潭は、西の山のさらに西にあって、その始まりは冉水が南から流れてきたものが、山にぶつかって東に折れていき、その姿は顛委(ぐねぐね)として勢いは激しく、あちこちにぶつかって暴れながら流れている。

鈷鉧潭在西山西、其始蓋冉水自南奔注、抵山石、屈折東流、其顛委勢峻、盪撃益暴。(唐・柳宗元「鈷鉧潭記」)

ひとつめの方は、まず「譎・詭(どちらも欺く・だます)」が、とても美しいです。人の目を騙し欺くような、複雑に絡みあう楼の屋根――というのが、毒属性の美しさという感じです♪

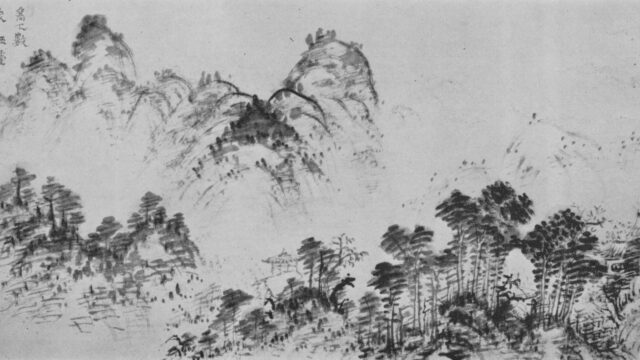

ふたつめも「盪撃益暴(あちこちにぶつかりながら流れている)」というのが、ちょっと邪悪な美しさになっていませんか……。中国の風景って、激しく悶えるように暴れている水と、ざくざくと削り落としたような山――みたいなイメージですが、しずかで綺麗というより不気味に痩せていて怪しい――が近いのかもです。

ちなみに、さっきも日本の例としてのせた谷崎潤一郎は、こんなことをかいています。

川上の方の山のすがた、水のながめは、……それは峨々たる峭壁があったり岩を噛む奔湍があったりするいわゆる奇勝とか絶景とかの称にあたいする山水ではない。なだらかな丘と、おだやかな流れと、それらのものを一層やんわりぼやけさせている夕もやと、つまり、いかにも大和絵にありそうな温雅で平和な眺望なのである。(谷崎潤一郎「蘆刈」)

この「なだらかな丘と、おだやかな流れ」が、いかにも王朝時代の大和絵っぽい雰囲気――というのは、中国ふうのどぎつい悪趣味なまでの極彩色の美しさ(私は大好きです)と、真逆になっています。

そんなわけで、中国の文章は、どんなものをかいていても毒々しいまでの装飾過剰な雰囲気が、大きな魅力になっています。

斜めにねじれるような

もうひとつ、毒々しく不気味なまでのきらびやかさを演出していくときに大事になるのが「斜めにねじれるように書いていく」ということです。

たとえば、さきの「伏羲鱗身、女媧蛇躯(伏羲は鱗の姿、女媧は蛇の身体)」というのがあります(伏羲・女媧は、古代中国の蛇神)

特におしゃれなのは「鱗」と「蛇」が、あえて綺麗な対句になっていないことです。二人とも蛇の神なのに、伏羲のほうは鱗だけを云っているので、どこか不調和ですっきりしないものが残ります。

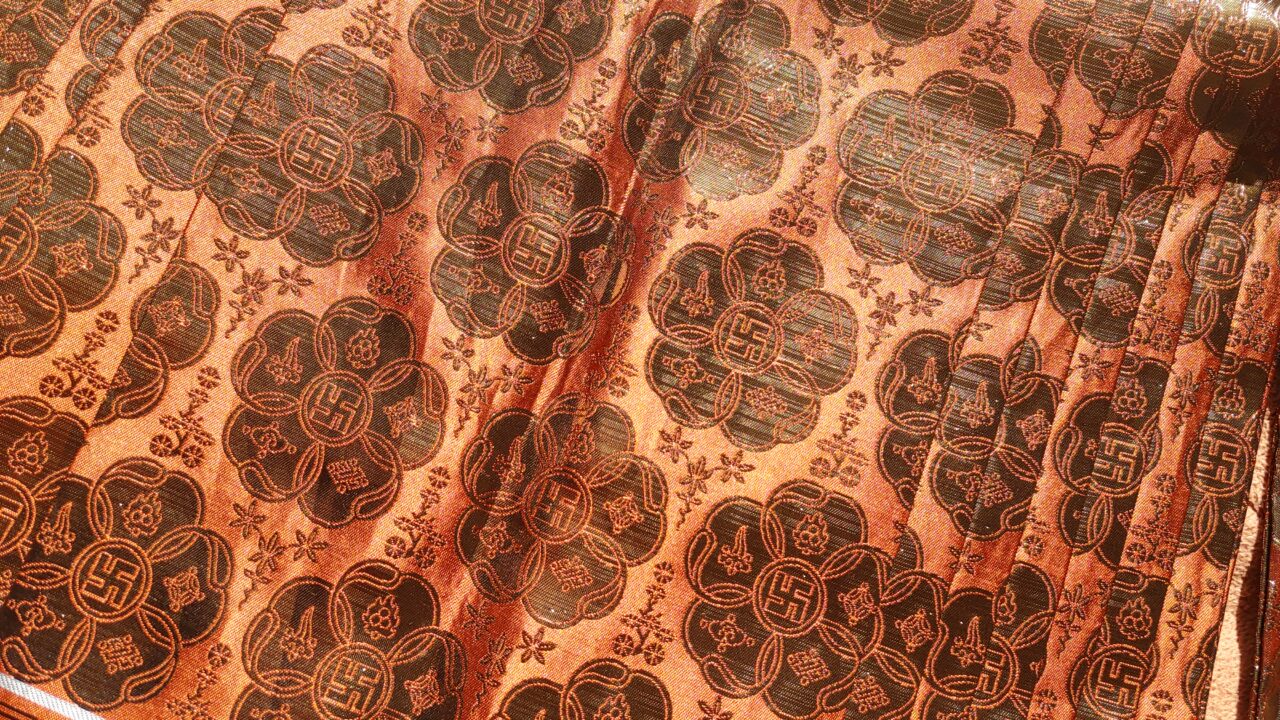

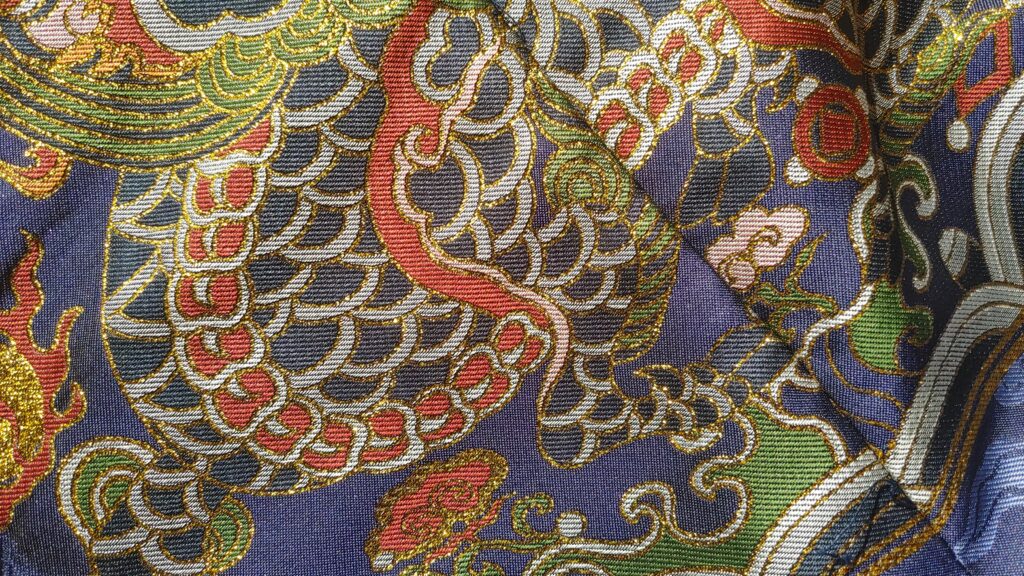

この濁りがわずかに残るところが、わずかに不規則で、ちょっとだけ重苦しいような味わいになっています。中国の色彩感覚って、あえて色と色をぶつかり合わせるような、どこか不調和な“どこか重苦しい濁り”が入るのが美しい――という感覚です。

この濁りながらぶつかり合う色彩が、一目みても中国らしいなぁ……となりますよね(ちなみに、わたしの私物の中国の服です笑)

あと、「鴻荒朴略」も、「鴻荒」は大きくてぼそぼそどろどろと深く蒼黒い様子、「朴略」はまだ物が整えられていない様子なので、実はちょっとずれて並べられています。

その後には、伏羲と女媧が「厥状睢盱(じっとりと見つめ合う)」を入れてから「煥炳可観、黄帝唐虞(きらきらと明るいのは、黄帝や唐虞で……)」になります。

そして、こちらの黄帝・唐虞(いずれも古い時代の王)については、「軒冕以庸、衣裳有殊(衣冠束帯のきらびやかにして、紅々と飾られている)」になっています。なので、「厥状睢盱(じっとりと見つめ合う)」は、どこか取り残されたように浮いています。

この“わずかに不調和なものを残して、どこか濁っている”というのが、やや不調和な色彩を、無理やり隣り合わせたような中国の模様みたいで、重苦しい魅力があります。

というわけで、中国の文章らしい香りが、どのようなところから生まれているのかについてみてきました。もっとも、これが全部ではないかもですが、わたしはなんとなく「重苦しく濁っていて、鈍い固さがあって、ちょっと毒々しい感じ」があると、すごく中国っぽいとおもっています(笑)

あまり中国文学の魅力を、こういう方面から書いている記事ってみたことがないので、少しでもその魅力を感じていただけていたら嬉しいです。ごてごてと飾っていても、むしろ重くて深みがあって上品――というのが、すごく素敵です。

かなり独特な視点の記事になってしまいましたが、お読みいただきありがとうございました。