「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、ネットで中国の詩を読んでみたい方へ、すごく便利なサイトをご紹介してみます。

そもそも、わたしがふつうに清代のマイナー作者などを引用しているのをみて、どこで原文がみつかるのかと疑問かもですが、実はほとんどこちらの「搜韻」というサイトで調べています。

https://sou-yun.cn/QR.aspx?ci=*

こちらのサイトの何がすごいかと云えば、「辞書機能がすごく充実している」「すごくマイナーな作者もたくさん載っている」のふたつが大きな魅力なのです。

しかも、完全に無料で、広告などもほとんどありません(少し出てくることがあるけど、すぐ閉じられます笑)。なので、そこまで深く興味はないけど、ちょっとのぞいてみたい……みたいな方にも、すごく便利だったりします。

というわけで、さっそく、その機能を紹介してみます。

辞書機能がすごく充実

まず、ひとつめの辞書機能についてです。

上のリンク先をみていただくと、「輸入韻字」というのがあります。そのとなりの欄に何か字を入れてみると、その字の意味などがいろいろ出てきます。

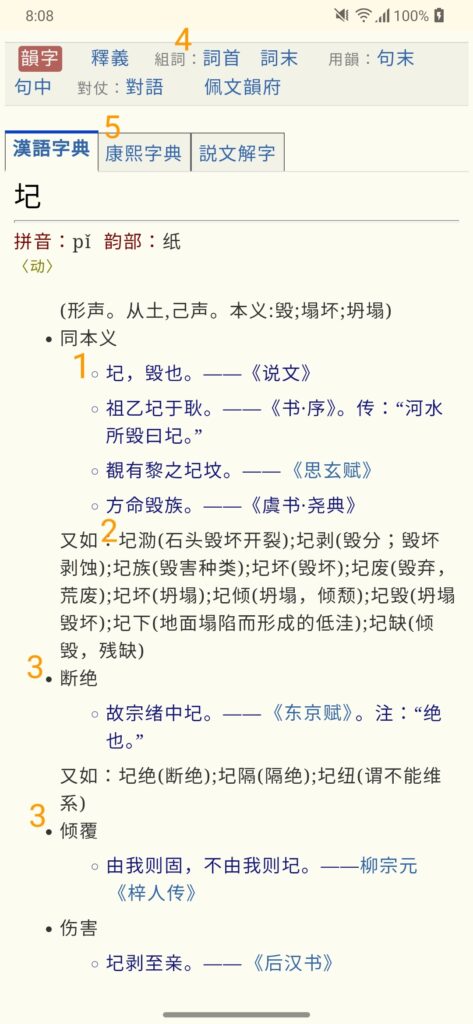

とりあえず、見慣れない字として「圮」をいれてみました。

まぁ、解説はすべて中国語なのですが、なんとなく意味がわかればいいのです(もし分からないときは、その字を長押しして検索すれば、それらしい意味がでてきます)

ここでは「1:毀(壊れる)」というのが出てきています。さらに、「2:石头毁坏开裂(石などが壊れて割れる)」というのもあるので、土がついているところから、たぶん「土でできたものが壊れる」みたいな感じかなぁ……と読めます。

その下にある「3:断絶・傾覆」なども、土でできたものが壊れる様子っぽいなぁ……みたいに、なんとなく雰囲気が似ています。

さらに、上のほうにある「4:組詞」をみてみると、この字を用いた熟語がみられます(詞首は最初にこの字がある熟語、詞尾は最後にこの字がある熟語です)

そして、この字の読み方を調べたいときは「5:康熙字典」をひらいてみます。

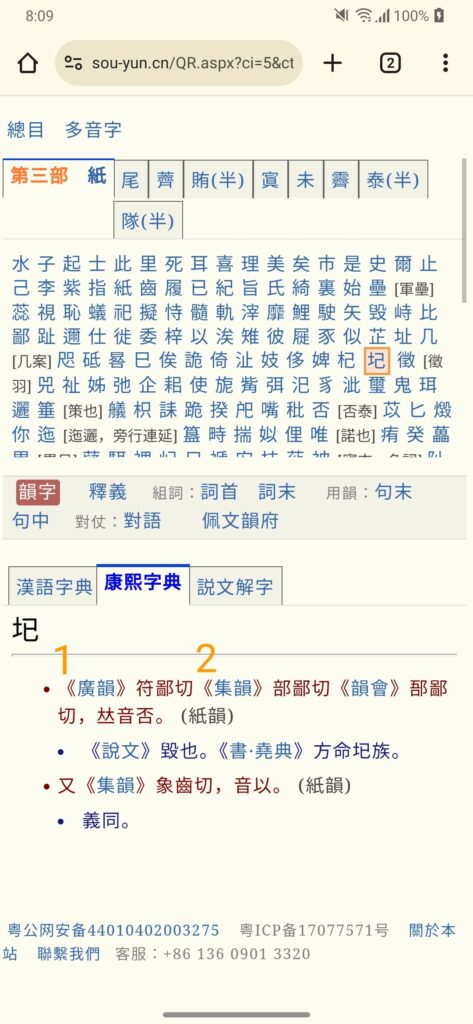

そうすると「1:符鄙切」「2:部鄙切」というのがでてきます。

これは「反切(はんせつ)」という方法で読み方を書いていて、たとえば「符鄙」のときは「符の子音と鄙の母音」をあわせたような音――ということです。なので、ここでは「ひ」になります。

もうひとつ、「部鄙」のときは、「部の子音と鄙の母音」をあわせたような音なので、「び」になります(かならず前にある字が子音になって、後ろにある字が母音になります。こんなふうに、読み方が幾つかあるときもあります)

まぁ、それでもよく分からないときは、長押しして検索すれば大丈夫なのですが、それも面倒なときはなんとなく読み方を推測できます。

マイナーな作者・作品も載っている

もうひとつ、搜韻でいろいろな作品を読んでみる――についてです。

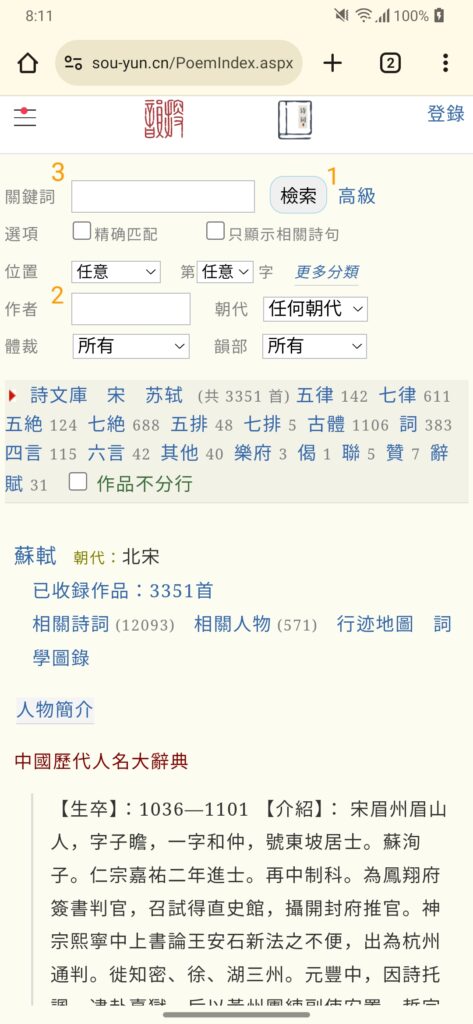

こちらは、さっきのリンク先の左上にあるメニューボタンで、最も左上にある「詩詞」というのを開きます。そして「1:高級」というのを開くと、「2:作者」が入れられます。

さらに「3:關鍵詞」に、作品のタイトルや本文に含まれている字を入れると、その字をふくんだ作品だけが出てきます。

上のスクショでは、蘇軾について検索した画面なのですが、このままだと蘇軾の全作品が出てきているので、「五律(五言律詩)」「七律(七言律詩)」などの様式を選ぶと、それぞれの様式の作品だけがでてきます。

ちなみに、馴染みのない用語についてかいておくと、「五排」は五言排律、「七排」は七言排律です(排律は、長い律詩みたいなものです)。「古體」は古詩(長さの不規則な詩)、「聯」は対聯のことです。

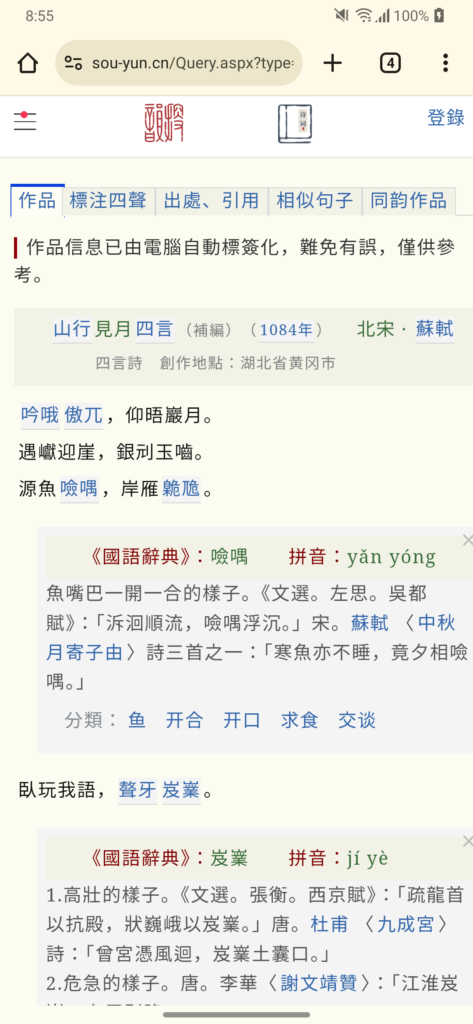

ここではあえてマイナーな四言詩をみてみます。作品のタイトルをひらいてみると、こんな感じで、それぞれの作品の解説がでてきます。

この中で、たまに見慣れない字があって、そこが青くなっていれば、このページ内で解説がでてきます。

たとえば、こちらの「噞喁」って見慣れない字です。これをひらいてみると「魚が口を開け閉めしている様子(魚嘴巴一開一合的様子)」とあります。

もっとも、ここで青文字になっていないところは、さっきの辞書画面で調べることになるので、タブの二枚使いがおすすめです笑(たとえば、「巘」は、「大きい山に乗っている小さい山」という意味です)

ついでに訳しておくと、こういう内容です。

ひとりでがらがらと唄いて、巌の上の月を仰ぎみる。がたつく山に上って崖を照らし、銀は削られた如く玉は噛み割ったようで、潜む魚は口をひらいて、岸の雁は崩れるような石に立っていて、わたしはこんな事をひとりぼやきながら、ざらざらと唄っているのでした。

吟哦傲兀、仰晤巌月。遇巘迎崖、銀刓玉噛。源魚噞喁、岸雁臲卼。臥玩我語、聱牙岌嶪。(蘇軾「山行見月四言」)

こういう隠れた名品に、けっこう出会えてしまうのも、こちらの搜韻の面白さだったりします♪

まぁ、いきなり原文は面倒かもですが、まだ紹介されていない名品を読んでみたいと思っている方は、少しのぞいてみるといいかもです。

あと、長い作品は疲れるとおもうので、最初は五言絶句あたりを緩くみていくのも、全然ありだと思います(何事でも簡単すぎるくらいがちょうどいいのです笑)

というわけで、中国文学にゆるく親しんでみたい方向けに、おすすめサイトとして「搜韻」のご紹介でした。お読みいただきありがとうございました。