「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、広瀬淡窓(日本の江戸時代の詩人。大分県日田市の人)についてみていきます。

まず、この人のすごいところは、中国でも通用するくらい詩が上手い――ということです。たぶん、清代の人と比べても、ほとんど同じくらい技術的にも完成されています(実は、江戸時代で最も好きな詩人です)

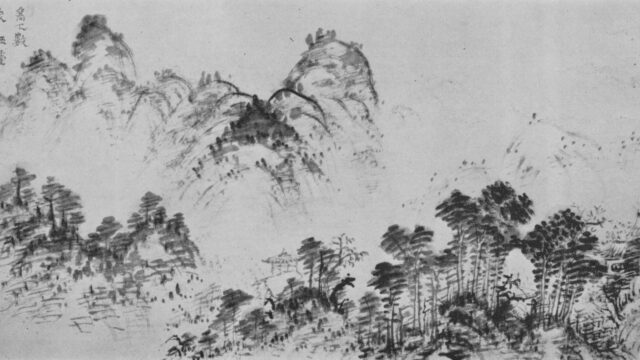

そして、王孟韋柳(唐代の山水詩の大家たち)の味わいにすごく似ている作品が多くて、しかもただの再現には留まらない――という魅力もあります。

というわけで、さっそく解説に入っていきます(あと、同じく王孟韋柳を好んでいた清代の王漁洋とあわせて読むと、さらに魅力がわかりやすいです)

日本ふうの王孟韋柳

広瀬淡窓の詩は、王孟韋柳に似ているのですが、その風景はすごく日本っぽいのです(笑)

夏の木は大きな陰を結んで、もこもことしてとりわけ美しく、蝶はまだ春を恋いているようで、垣根の角には紫の花がひとつ咲いているのでした。

夏木結新陰、葱籠殊可喜。蝶心猶恋春、墻角一花紫。(広瀬淡窓「題藹山画」)

こちらの風景って、生垣があって、朝顔みたいなのが絡んでいるところが、すごく日本っぽくないですか。でも、最後の「垣根の角には紫の花がひとつ咲いている(墻角一花紫)」というのは、王維の詩からたぶん出てきています。

木の上で木槿(むくげ)の花が、ひっそり紅く咲いていて、流れのそばの戸は誰もいなくて、ひらひら落ちては開きます。

木末芙蓉花、山中發紅萼。澗戸寂無人、紛紛開且落。(王維「辛夷塢」)

こちらは、夏の碧に蔽われた山中で、わずかにひとつ紅い花が咲いている――という様子なのですが、これを日本ふうの生垣と朝顔みたいにしているのが、すごくおしゃれです。

また、広瀬淡窓は、王孟韋柳の風景描写について、「風景を描くときは、長々と描かずに、一句のなかにその様子がぼんやり浮かぶようにしている」としています。

あと、「いい句は風景を描いたところに多いが、あまり長すぎると読んでいて疲れてしまう。たとえていうなら、庭に木を植えるときに、木が多すぎるとごちゃごちゃし過ぎで、少なすぎると殺風景なのと似ている――」みたいな比喩も出しています(どちらも『淡窓詩話』より。木の話がすごく面白いです笑)

というわけで、ぼんやりと雰囲気だけを描いたような名品をいってみます。

残暑はまさに身を焼き砕くようで、ひっそりとしずかに老荘の書を読む。日が沈んでようやく秋の趣きもあり、月が落ちて夜はまだ長いときに、ほんのりと淡い想いが遠くの籟(笛)にまじるような、しんと澄んだ色の中をひとつの香りが流れていくような――。

こんなとき、何かいうのもきっと邪道なのでしょうから、ただみているだけでいいのです。

残暑真如燬、間居読老荘。日沈秋始動、月落夜猶長。遠意生遥籟、清機發妙香。吟哦終妨道、不敢費商量。(広瀬淡窓「七月十日夜夢得五六一聯因足成之」)

こちらは、夢の中で「遠意生遥籟、清機發妙香」という句を思いついたので、起きてから五言律詩にしてみた――というものです。その句がまた何とも云えない深い味があります(どう訳すべきかすごく悩む笑)

とりあえず「ほんのりと淡い想いが遠くの笛にまじるような、しんと澄んだ色の中をひとつの香りが流れていくような……」と訳していますが、もはや笛の音が聞えてくる窓の外などは、ほとんど書かれていないです。

ですが、室内にはひっそりと澄んだ畳があって、小さい家々が並んでいる山あいの村から笛が聞えてくるような……という雰囲気だけは感じるような、とても淡い描写です。

詩の様式ごとの作風

もうひとつ、広瀬淡窓の優れているところは、「詩の様式ごとに雰囲気を変えている」ということです。

中国の詩は、五言絶句・七言古詩などがありますが、実はそれぞれの様式ごとに、どういう雰囲気で書いていくのが名品になりやすいか、というのがなんとなく決まっています。

これについては、いろいろな作品をみながら、明清期に少しずつ理論化されていきます。そして、晩清(1840~1911)になってから綺麗に整理されています(なので、1800s前半の広瀬淡窓は、たぶん中国で完成された理論をみていないと思います)

でも、広瀬淡窓は、それぞれの詩の様式ごとにどのような作風が似合うのかを、かなりの完成度でまとめています……。

五言絶句は、唐以前からある様式なので、古色があるといい。五言詩は、いずれも落ちついていて古めかしいのが似合い、七言詩はなめらかでさらさらしているのがいい。

絶句は、漂っている趣きを大事にしているものが多い。律詩はもっと字を練っていることが多いが、蘇軾の七言律詩はあんまり字を細かく練らずに、趣きだけでつくっているものも多い。

七言古詩は、いろいろな語を知っていて、それを組み合わせていく技巧がないと難しい。それができずに作られた七言古詩は、ぐったりと力がなく横たわっているだけで、蛇が胴に傷をうけたように崩れてしまっている。五言古詩の長編も、そんな感じがある。(いずれも『淡窓詩話』より)

ここまできれいに短くまとめている人って、実は中国でもあまりいないような気がします(私もすべてをみてきたわけではないですが。晩清の劉熙載は、かなり整理されているけど、広瀬淡窓は短くまとめるのが上手いタイプです)

さっきまでの淡窓の作品も、五言絶句は細かい生垣や絡んでいる蔓などは、ほとんど書いていないです。

一方で、五言律詩のほうは、「燬(焼け崩れる)」「遥籟(遠くの笛の音)」みたいなやや人工的に練り上げた字が入っています(こういう雰囲気を自在に変えるのが、平淡にみえて技巧的です)

というわけで、古詩についてもみていきます。

雨が晴れれば天には翳りなく、風は平らかにして潮も暴れず――。空に映えては遠くの帆も飛び、水をかすめつつ水鳥もひらひらと落ちるのでした。九州はもう近くまできていて、朝のうちに一つの小舟で渡っていけば、故郷の山々と雲を眺めて喜び、畿内への路を離れていくのを惜しむのです。

黒々とした海は飛ぶ如く流れて、そこを渡る私はまるで草のひとひらの如くして、楽しいときは流れやすく、良き遊びも暮れやすいので、ちらちらと白い小倉城の壁をみながら、青々とした大里(北九州)の木々があって、昨日の共に過ごした人を思い出せば、わずかに白い海霧があるでした。

雨霽天無翳、風平潮不怒。映空颺遠帆、掠水翻孤鶩。九国孰云遥、崇朝一葦渡。喜瞻故山雲、惜別中原路。溟海暫奮飛、蓬蒿終反顧。好事多蹉跎、良遊成晩暮。粉堞小倉城、青松大里樹。却思昨遊人、杳杳隔烟霧。(広瀬淡窓「辞赤関」)

これ、すごくいいですよね……。「赤関(赤間ヶ関)」というのは、山口県下関市です。「中原(黄河中流のこと。ここでは日本の畿内)」から、九州に帰っていくときの詩です。

とくに好きなのは、「黒々とした海は飛ぶ如く流れて(溟海暫奮飛)」みたいに、あえてちょっと無理な語を入れてあるところです。ここの「奮飛」って、たぶん「飛ぶように流れる」ということなのですが、どこか拙い印象なのが、むしろ古さを出しています。

「良き遊びも暮れやすい(良遊成晩暮)」というのも、なんとなく似たようなつながり方ですよね(雰囲気を出そうとして、実際の風景がすべて無くなってしまうところが、ほどよく拙いです)

もうひとつ、七言古詩をみていきます。

幾条もの白絲がさらさらと重なる崖に懸けられて、その半ばに至って溜まって淵を為している。渾々浩々(もやもやごろごろ)として呑み込み吐き出し、さらに散る雨のごとくして天から落ちていく。

天がこの異境を作ったのは、恐らくひとえに落ちてしまうと風趣を欠くと思ってなのだろうか――、故にわざわざ奇計をめぐらして世人に誇ったらしく、どうやら造物の帝も変わった趣味を解するらしい。

私はここにきて岸の隅に立っているが、この奇観を讃えようとして一句も及ばず、この淵の奥には黒龍が眠っているのかもわからず、ただ白い泡が珠の如く涌いているばかりなのでした。

幾條白練掛層巓、纔到半腹滙成淵。渾渾浩浩呑還吐、更為飛雨落中天。天設此境定何意、応嫌径直少風致。故作迂計誇世人、堪知造物亦好事。我来振衣立岸隅、欲酬奇景一句無。不知驪龍眠何処、但見濺沫湧如珠。(広瀬淡窓「龍門寺瀑布」)

……王孟韋柳とは、かなり違う味わいになっています。さきほども「七言古詩は、いろいろな語を組み合わせていく」としていましたが、字の詰め込み具合がすごいです。

まず、「渾渾浩浩」は、「渾沌(もやもやとした溜水。荘子に出てくる)」と「浩然(ごろごろと渦巻くような大きい水。孟子に出てくる)」を元にしています。水のつく字はいろいろある中で、あえてこれを選ぶのが、それぞれの字の印象を知っているなぁ……と思います。

「驪龍」は黒龍のことなのですが、『荘子』列御寇篇では、黒い龍が淵の中にいて、その首の下には大きな玉がある――という話があります。なので、その黒龍がいるかは分からないけど、珠のような泡がいつまでも涌いている――みたいにしています。

あと、「造物」は、蘇軾がすごく好んで用いる語で、蘇軾は「この世界の雑多な美しさの一つ一つをつくっている大きな何か」みたいな意味で入れています(淡窓も同じくです)

こんな感じで、七言古詩はかなりいろいろなものを混ぜていきます。ここまで一人でいろいろな作風を兼ねられる人って、実は意外と少ないので、こういうところも広瀬淡窓の魅力です。

というわけで、雰囲気は王孟韋柳らしいけど、さらに様式ごとに練り上げられた技も感じさせる広瀬淡窓の紹介でした。表向きはすごく平淡であっさりしているようにみえて、実はかなり渋好みの魅力を感じていただけたら嬉しいです。

お読みいただきありがとうございました。