「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、清代の詩の中から、わたしが好きなものを幾つか紹介していきます。

もっとも、清代って、作者も作品もすごい数になっているので、すべてをみている訳ではないのですが、清代の詩の魅力は「感覚の繊細さ」にあります(たぶん)

清代の詩は、わずかな風景の色あいや光などを、すごく優美に描いたものが多いのです(本音をいってしまうと、中国文学は清代の詩から入ると、すごく楽しめるような気がします♪)

というわけで、あまり長くないものを中心に、いくつか載せていきたいとおもいます。

洪亮吉

まずは、こちらの洪亮吉です(乾隆年間のひとです)

大きな石の瀬は三百段つづき――。一石ごとに蜷のごとき模様があって、ぬめる苔の色が、紅々として錦を濡らしたようなのでした。

空灘三百級、一石一文蠃。更有莓苔影、朱文漾錦波。(洪亮吉「自鎮遠舟行至常德雑詩 其八」)

こちらは、「瀬の石が、貝のような濡れ模様」「水の中の苔が赤い」みたいに、とても微妙な風景の味わいがすごく綺麗です。あと、「蠃(カワニナみたいな貝)」という字が、すごくぬるぬるした苔らしさを出しています。もうひとつ、洪亮吉をいきます。

茅の柴垣は東西にのびていて、土の室壁はがたがたと崩れているのですが、ただ天の川のほとりでは、紅い墻(塀)がまだあるのです。

茅垣排東西、土室圮前後。只有天漢辺、紅墻尚依舊。(洪亮吉「七夕詞 其二」)

こちらの面白さは、なんといっても天の川の近くでも、小柴垣や割れた土壁があって、そんな古びてきている天界でも、まだ朱塗りの塀だけは昔のように、いくらかひびが入っていても残っているのでした――みたいに、古いお屋敷でも詠むように天界をみているところです。

ふつう、天界って、玉の宮室などがきらきら並んでいるように書きがちなところを、何年も歳を経て、いくらか古びてきている天界――みたいになっているのが、少しずつ古くなってきた七夕飾りみたいで、すごく好きです。

孫星衍

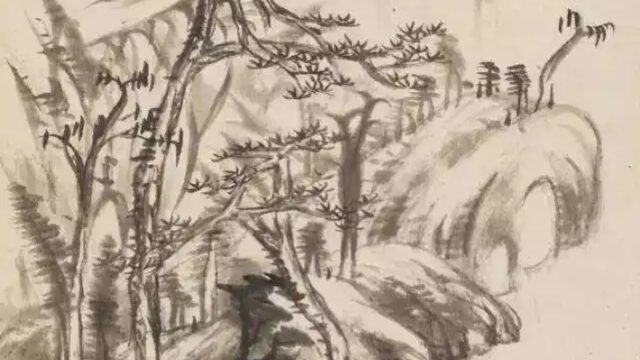

こちらの孫星衍も、乾隆年間の人です(この黄山は、安徽省にあって、めずらしい形の松が多いです)

この黄山は古き世に作られて、千世を経て幾人が登ったのだろうか。丹をふくんだ水は石の段を濡らし、晴れた光を吸った瀑は遠くの山下を眺めおろし、壁はわずかに裂けて路がつづき、松は平らかにのびて薄い陽がかかるので、山の花は雪のように白く重なり、飛ぶ鶴は雲のなかへ落ちていきます。

この山の頂きは古きより誰がのぼって、そこにある帝座を拝んでいたのでしょうか――。

兹山上古闢、千載幾来人。丹泉濯遊趾、晴瀑隔凡塵。壁裂纔分逕、松平半入曛。山花積疑雪、風鵠落如雲。絶頂誰同上、高吟帝座聞。(孫星衍「遊黄山效庾信體 其一」)

もはや完璧すぎませんか……。私が好きなのは「晴れた光を吸った瀑は遠くの山下を眺めおろし(晴瀑隔凡塵)」だったり、「松は平らかにのびて薄い陽がかかるので(松平半入曛)」みたいな、わずかに光をふくんだ句が、不規則に出てくるところです。

ずっと光を描きつづけてしまうよりも、この方がうねうねと曲がった山で、ときおり光が瀑に耀いていたり、もしくは松が遠い陽をうけていたり……みたいな不規則な山の感じがすごく出ています。

あと、山の頂きが、天界の帝座に近い――というのも、高らかで威厳のある黄山の雰囲気が、この「帝座」にきれいに入っています。もうひとつ、孫星衍と洪亮吉がふたりで山の寺院に行ったときの詩をいきます。

深き山をたずねて巌の溝をまがって、杖をおびて数里を行く。離れた崖には樹々がきらきらと白く、地を割ってでてくる石たちは歯のようで、多くの峰たちはすでに下に並び、もうひとつ丘が小さく前にある。

山の暮らしは俗事も少なく、私たちが来ると道人も喜んでくれて、門の前にはさらさらと竹の皮が鳴って、馬をつなぐと松の実が落ちてきました。檐はぼさぼさと鈍い色で蔓などが垂れ下がり、石段も荒れて木々が割って生えております。

芭蕉の芯はひんやりと澄んだ碧色で、茶の味も苦くて沈んだものでした。星のごとき灯りを並べて金の佛を拝み、雷火をまぜたような模様の碑が庭にはあって、遠い山路を来たのですでに鞋も傷み、近づいて座しても精進料理ばかりではありますが、遠くの鐘の音に目をとじれば、竹垣のなかの花も翳るようなのでした。

この静けさに浸りながらも帰るのが早いのを惜しみ、ぼんやりと薄暗い夜のうちに静かに遊ぶ心地がしつつ、その帰り路はどこまでもはらはらと霧だらけで、霜色の葉が紅く舞うばかりです。

尋幽轉巌隈、携杖行数里。離崖樹厯厯、出地石歯歯。羣峯已低環、兹岡復孤起。山棲寡俗駕、客至道人喜。開門響叢筠、繫馬落松子。檐澀挂薜蘿、堦荒合榛𣏌。蕉心冷逾碧、茗味苦還美。星燈禮金仙、雷火合石理。遐捜已折屐、促坐況陳簋。念沈鐘声前、影閉竹花裏。耽奇悵将去、臥静想無始。遵路何茫茫、霜林乱紅委。(孫星衍「遊茅山偕洪大作四首 其四」)

もはや現代でも通用しませんか、これ……。

「地を割ってでてくる石たちは歯のようで(出地石歯歯)」とか、「檐はぼさぼさと鈍い色で蔓などが垂れ下がり(檐澀挂薜蘿。澀:がたがたとして滑らかでない)」みたいな、ちょっと粗く仕上げてある句が、すごく山の寺院っぽいです。

あと、終わり方が「帰り路はどこまでもはらはらと霧だらけで、霜色の葉が紅く舞うようなのです(遵路何茫茫、霜林乱紅委)」だけになっていて霧の中でなんとなく物想いに耽っていた感じが、すごく出ています。

こういう「帰り路のぼんやり感」みたいな、すごく微妙な雰囲気が、清代の詩ではとても綺麗なのです。

李慈銘

こちらは晩清の李慈銘です。

花の蔭は長い廊からいくつもあって、西の窓の下には竹林があり、机も席もみな山の光がさしていて、その澄んだ色はなめらかで静かなのでした。こんなときに林の匂いはさらさらと澄んでいて、いつもの山房よりも幽雅な心地なのです。

花陰轉深廊、西窗俯叢竹。几席皆山光、清輝媚幽獨。静聞林外香、安得経時宿。(李慈銘「天寧寺殿廡西偏一室極浄窗開山満甚愛之用韋左司行寬禅師院詩韻題壁」)

清代の詩の魅力は、こちらの「今日の山房は、いつもより澄んで幽雅な趣きなのでした――」みたいに、わずかな雰囲気の違いをみている感性だとおもいます。

さっきまでの作品も、「蜷のような模様がある石が、どれも錦のような色で紅く濡れている」だったり「山の芭蕉の芯はひんやりと澄んだ碧色で……」「帰り路はどこまでも霧だらけ――」みたいな、それぞれわずかで短い中での独特な雰囲気を描いているのが、すごく綺麗なのです。

青い石は大きく高く開けていて、洞門はがらんとして割れていた。石の間に舟はめぐるように入っていき、水は石を包むように曲がっていく。しっとりとして淡い碧の潭(淵)があり、四方の木々の色を深く照らしていた。

その前の師山・象山というのは誰が名づけたのだろうか――、何をみて思いついた名なのかも絶わからず、危うげな石の橋は虹のごとく高く架かり、細く立っている嶼(岩)はいくつも雲のように並んでいた。そんなとき巨魚が一つ跳ねたようで、からんとした中に冷たい響きがしたのでした。

青石卓面開、洞門谺而闢。舟石故相譲、水流與爲折。泓然得空潭、四照展深碧。師象誰為名、奇想絶人力。危梁拗虹環、矗嶼断雲立。巨魚時一躍、㝩㝗響寥慄。(李慈銘「春日雨後曉湖校亭兄弟招同季弟彦僑游曹谿水石宕訪陶文簡書楼歩憩空明菴登吼山絶頂観棋枰石試雲石泉返泊繞門山作七首 其二」)

こちらの魅力も、「からんとした中に冷たい響きがしたのです(㝩㝗響寥慄)」みたいに、このときの旅の締めくくりとして、わずかに一回だけの魚の水音がした旅でした――という、一回きりの趣きです。

ちなみに、それまでの風景も、「淡い碧の淵があり、四方の木々の色を深く照らして……(泓然得空潭、四照展深碧)」だったり、「師山・象山というのは誰が名づけたのか(師象誰為名)」みたいな、狭い中での多彩さが出てきます。

こんなふうに、清代の詩って、ひとときのわずかな雰囲気が、すごくおしゃれなのです。

王闓運

最後は、晩清の王闓運(おうがいうん)です。

雲はどんより重くして春の光はぼんやりあふれ、細い雷は峽谷に響いてからからと乾いた音なのでした。さらさらきらきらとして浅い濤を涌かせて、いくつもの音だけが小さな舟の側を通っていくときに、ゆるやかに潜りあう波にて舵をめぐらして山々をめぐれば、山水はただぼんやりと春の緑で、わたしが独り唄えばただただ幾つもの山々に吸いこまれていくようで、飛雨は濤を濡らして冷たい玉を重ねていくのです。

雲陰照空春満天、初雷応峽声空圓。珊珊濺濺下灘浪、千声迸送孤舟前。乗波捩拕轉深曲、山水無言但芳緑。清吟萬壑人不聴、飛雨添濤漱寒玉。(王闓運「江声」)

こちらの王闓運は、「きらきらとした浅い濤」「ゆるやかに潜りあう波」「飛雨は濤を濡らして冷たい玉を重ねていく」みたいに、同じものを少しずつ組み合わせを変えていく作風になっています。

なので、「細い雷は峽谷に響いて(初雷応峽声空圓)」だったり「いくつもの音だけが小さな舟の側を通っていく(千声迸送孤舟前)」みたいな句は、作者の個性と清代らしさのミックス感もあります。

ちなみに、雨が玉のように光っている様子も「珊珊(さらさら)」「寒玉」のように、少しずつ語彙を変えながら、何度も出てきます(こんなふうに、清代の詩は「小さくて多彩な雰囲気」を主役にしている気がします)

……というわけで、あまり多くを紹介できませんでしたが、清代の複雑にして繊細な感性を味わっていただけていたらすごく嬉しいです。かなりマイナーな記事でしたが、お読みいただきありがとうございました。