「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、浦上玉堂(日本の江戸時代の画家)のことをかいてみます。

浦上玉堂は、あまり文学として語られないのですが、絵と詩がまざりあって、すごく独特な味わいになっているので、ぜひその魅力をみていただきたいです。

ちなみに、この記事のヘッダー画像は、玉堂の作品になっています(というわけで、さっそくいってみます)

霧がながれる天地

浦上玉堂は、岡山のほうで上級役人として生活していました。そのころから詩・書・画・琴などをたしなんでいます(ここでいう琴は、こういう感じのすごく渋い音です。ちなみに、こちらは玉堂がつくった曲です)

なんともいえない古めかしくて、妙な色気のある音です(笑)玉堂の琴は、ふつうの曲ではあまり出てこないような手の動きがあちこちにあって、ちょっと怪しい響きが入っているのが魅力らしいです(私はあまり詳しくないのですが……)

ちなみに、五十歳のときに藩から抜け出して、それ以降は六十五歳くらいまで、あちこちを旅しながらすごしています。

玉堂は、詩はあまり多くないのですが、その作風はとても独特な香りがします。

ひっそりした山のちかくの庵では、心は古き世のようで、朝には雲が涌いているのをみて、つめたい潭(淵)には雨がふっていた。

結屋倚空山、心閑似太古。朝看烟気蒸、半作寒潭雨。(浦上玉堂「烟雨」)

どこか雲だけがもやもやと涌き立っているだけの、古い世界をみせられるような気がしてきませんか。もうひとつ、短いものをのせてみます。

秋の流れは雨をあびて、山の色はうすく蒼く暮れていく中で、雲をみている客がひとり、楼の上に座っておりました。

風泉秋雨後、山色晩来青。中有看雲客、兀座一層亭。(浦上玉堂「自題秋雨図」)

こちらも雲をみている人です。この雲や雨などの“霧っぽいもの”を好む感性は、じつは絵の題名のつけ方にもでています。

玉堂の絵は、ほとんどが山水画なのですが、題名が「烟雨模糊図(模糊:もやもや)」「山雲欲起図」「煙雲空濛図(空濛:もよもよ)」「夏雲欲晴図」みたいに、四文字で湿度がなんとなく伝わってきます。

さらに「酔雲醒月図(とろりと酔ったような雲とひんやり醒めたような月)」だったり、「風高雁斜図(風が高らかにふいて雁が斜めに散らされている)」みたいに、ムードを題名にしたようなものもあります。

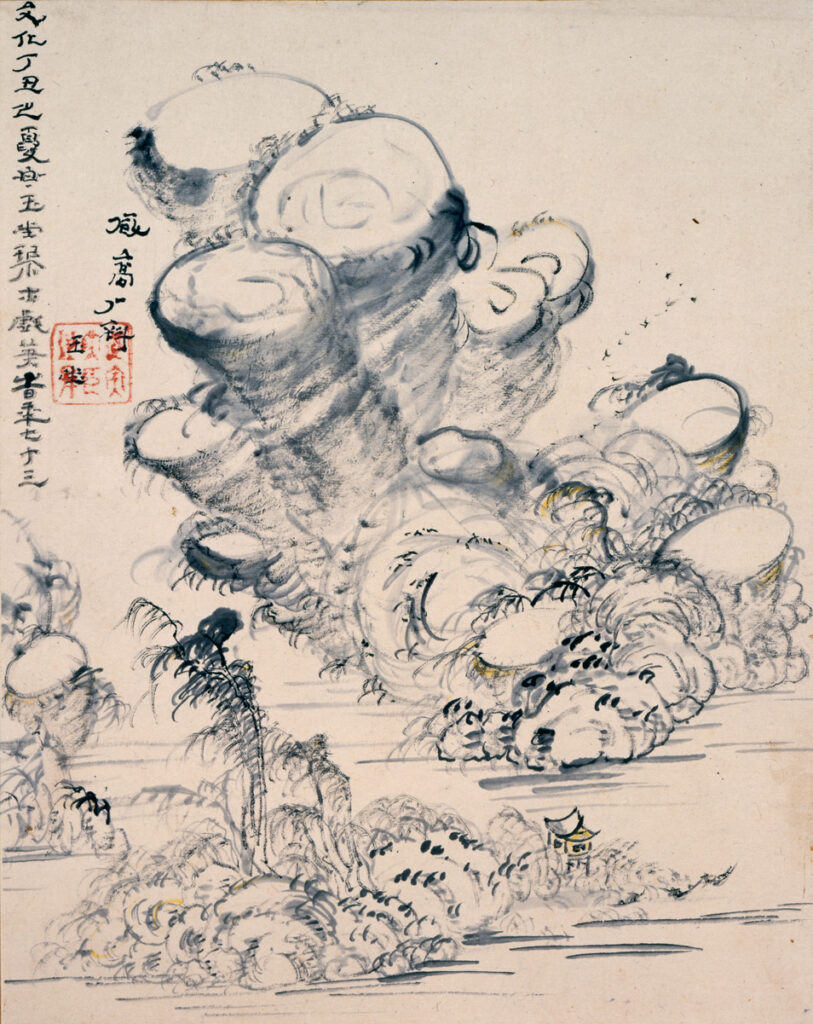

ちなみに、こちらが「風高雁斜図」です。

右上のほうに小さく不規則にならんでいるのが雁です。もはや山まで傾いています。これほど大きく山があるのに、あえてこの風景のなかを流れている風だけが描かれているのが、玉堂のセンスです。

よくみると、手前の樹がかなり風でおされています(山とおなじ方に傾いているのが、いかにも風のつよい雰囲気をつくっています)

もうひとつ、もはや実際にはありえないような景色の「山高水長図」をいってみます。

このもよもよと右側から覆いかぶさるように出てくるのが山です♪こんな山がもこもこと高いほど、遠くには大きい水がひろがっている――というムードが、やはり作品名になっています。

もっとも、水はほとんど描かれていないので、「水が長い……」のほうは、もはや雰囲気から感じるしかないです。

こんなふうに、玉堂は山水をたくさん描いていますが、じつは山そのものではなくて、山水に漂う気のようなものを描いている――というのが近いかもです。

天地の濛々

ところで、玉堂には「山澗読易図」という作品があります。

こちらは「山のなかで『易』を読む」ということで、『周易』(周のときの占いの書)がでてきます。

こちらの易では「世界のすべてのものは、陰と陽がまざりあってできていて、陰と陽の気はもやもやふわふわとして霧のごとく漂っている――」という感覚があります。

山のなかで、そんなことが書かれている易を読んでいる……というのが、どこか玉堂の作風と重なる気がしてきませんか……。

あと、もうひとつ面白いのは、易では「陰と陽が混ざりあったり集まったりして、八つの質感をつくっている。それは仮りに名づけて“天・沢・火・雷・風・水・山・地”の自然物にたとえられている」という感覚です。

太古の世界では、まだ語彙が八つしかなかったので、すべてのものをその八つだけであらわしていた――とされます。

たとえば、つるんとして欠けているものがない様子は「天」、どっしりと中身が重くつまっている様子は「地」、ごてごてと路を塞ぐような固いものは「山」、さらさらきらきらと綺麗な水辺は「沢」などです。

そして、さらに面白いのは、「火」は明るくて華やかなことなので、貴族・学者・ファッションモデルなどになって、「水」は深くて暗いものなので、策略家・思想家・ホステスなどになります。

でも、「学者」と「思想家」って何がちがうの……と思うかもですが、火の学者はどちらかというと文化人っぽさがあって、水の思想家はどちらかというとみずから深く悩むタイプ――、みたいな違いです。

おなじく「ファッションモデル」は装うことに重みがあって、「ホステス」はちょっと薄暗い感情を扱うことにつうじている人――という雰囲気です。

玉堂の絵って、さっきの「酔雲醒月図」だったり「風高雁斜図」みたいに、どちらかというと風景よりも気分(ムード)がすごくあふれている感があります。

もしかすると、実際の風景よりもムード重視なところは、じつは易の雰囲気メインの見え方っぽいのかも……とか勝手におもってしまいます(笑)

ちなみに、こちらが「酔雲醒月図」です。もはや月も雲もでてこないのに、山水の色がとろりと柔らかくて、しかもややひんやりとした霧がたまっているようにみえます。

あと、玉堂については、同時代の人がかなり味わい深いエピソードをつたえています。

古人の書画には酔ったときの勢いをいれてつくられているものがある。玉堂もそういうタイプだった。きっと酔ったときは自然な趣きがあるのだろう。

玉堂はたっぷり飲むとようやくゆったり座り、墨を落とすとさらさら重ねていき、酔いがさめてくると筆が止まる。一つの絵は十回ほど酔いながらつくられていて、良いものはみていると心が吸いこまれそうになり、いくらみても飽きない趣きがある。

もっとも、酔いすぎてしまったときは、筆がぐちゃぐちゃと崩れてしまい、家屋なのか樹なのか石なのか、ぼやぼやとしてわからなくなってしまう。

古人書画有借飲興而作者。紀玉堂亦然。蓋酔中有天趣。……酣飲始適、落墨娓々不休。稍醒則輟。一幅或経十餘酔甫成。至其合作使人神往、掬之不竭。但極酔時、放筆頽然。屋宇樹石、模糊不可辨別也。(田能村竹田「山中人饒舌」)

酔いがまわりすぎているときも、むしろ山川もできる前のもやもやと濁った霧のような感じがして、これはこれで好きかもです(笑)

というわけで、山水というよりも雲気のようなものを書いていた浦上玉堂でした。あまり詩はたくさん残していないのですが、絵の題名だったり作風などが、もはやひとつの世界をつくっていて大好きだったります。

ややゆるめの記事でしたが、お読みいただきありがとうございました。