「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、清代の王漁洋という詩人について、いろいろ書いてみたいとおもいます。

王漁洋は、神韻説という理論によってすごく有名です(たぶん清代の詩人では、もっとも有名な気がする)。この神韻説は、“なんともいえない不思議な味わいがあるのが、いい作品の条件――”という、すごく本質的なものです。

あと、この人は、作品もすごくいいので、ぜひ紹介しておきたいとおもいます。

というわけで、さっそく解説に入っていきます。

味わいこそが大事

王漁洋は、清代のはじめごろの人なのですが、そのちょっと前の明代は、詩がある意味すごく迷走している時代でした。

明代は、格調説(古い名品と似ているものをつくれば、それは同じような名品になる)と、性霊説(古い名品は、心で感じたままにつくられているのだから、思ったとおりに書くのがいい)が大きい流れになっていました。

さらに、古い名品は、いままでのものをみてきた上で、似ているように書くことはせずに、自分の思っていることを書いているのが魅力だった――という一派もありました(古い作品とどのくらいの距離感でいるべきか分からない時代……というのが近いかも)

そんなとき、清代になって、もっと文学の魅力は別のところにあるのではないか――というふうにして生まれてきたのが、こちらの「神韻説」です。

まず、王漁洋はおもに二つの理論をもとにしながら、詩の味わいはどういうところにあるのかをみつめていきます。

趣きだけをふくませたような

まず、ひとつめは「唐詩の魅力は、趣きをもっとも重んじているところ」というものです(南宋・厳羽の『滄浪詩話』より)

南宋の頃には、やたらと難しい語をいれるのが流行っていたり、もしくはその逆にあまりにさらさらと日常的すぎるものがでてきたので、唐代の名品はもっと趣きを描くことを大事にしている――という流れで生まれています。

唐のころの名品は、まるで「水中の名月」のようで、「描き方が甘いようにみえて、じつは趣きだけをうまく伝えている」ところが魅力になっているのだから、難しい表現があるかどうかは作品の良さとは関係ない――ということです。

一字も用いずに風趣だけを

さらにもうひとつ、王漁洋が好んだ理論が、「一字も用いずに風趣を描く」というものです(唐代末期の『二十四詩品』より)

こちらの理論では、含蓄(余情あふれる表現)について「一字も用いずして、風趣だけを描く(不著一字、尽得風流)」としています。

もっとも、これだけだと何の話なのかわからないので少し書いておくと、もともと世界は「つぎつぎに溢れてきえていく海の泡(忽忽海漚)」のように雑多なので、「その多くあるうちのひとつを描けば(万取一収)」、その周りの様子もぼんやりみえる――ということです。

なので、ごちゃごちゃと細かくかいていくよりも、わずかに一片だけがみえるような作品が、含蓄(余情がある)というふうになります。

分け入っても分け入っても蒼い山

というわけで、この二つにかなっているものは「神韻(どことなく漂う不思議な味わい)」がある作品になります。

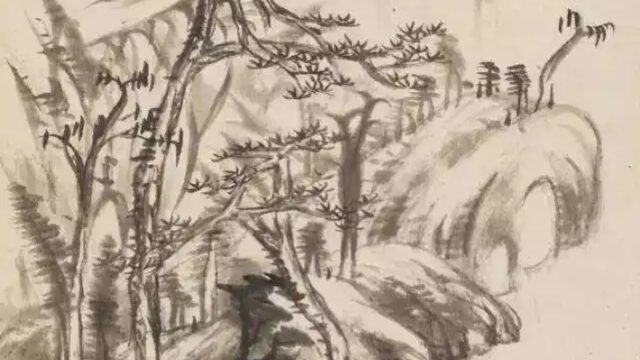

王漁洋は、さらに神韻を感じさせる名品をまとめています。そこでとりわけ好まれたものは、どこか濡れたような植物の香りがして、ひっそりと静かで落ちついた情緒のものでした(ちなみに、王維がもっとも多く入っています。ひとつだけ王維の作品をみてみます)

つやつやとして曲がる川に映え、さらさらとしてさざなみにゆれている竹――。ひっそりと商山の路に入っていけば、枝がたくさん茂っておりました。

檀欒暎空曲、青翠漾漣漪。暗入商山路、樵人不可知。(王維「斤竹嶺」)

王維は、わずかに光のゆらぎだけを描いていくのがすごく上手いです。ここでも「つやつやとして曲がる川に映え……(檀欒暎空曲)」みたいに、竹の色味だけをぼんやりとうつしています。

これが「描き方が甘いようにみえて、風趣だけを描いている」ものになります。

さらに、「ひっそりと商山の路に入っていけば、枝がたくさん茂っておりました(暗入商山路、樵人不可知)」みたいなのが、どこまでも奥深い山の様子を感じさせませんか。

ふつう、深い山を書くときは、その山にある石や木々がどれほど絡みあっているか――みたいになってしまいそうなところを、あえて「木こりも通らぬ路ゆえ、枝がたくさん茂っておりました」だけにしてあります。

こんなふうに、まだまだ描ききれないものがたっぷりある中の、わずかな一欠片がみえているような描写などが余情あふれる詩になっています。

王漁洋の作品選

というわけで、なんとなく神韻がわかってきたかもなので、いくつか王漁洋の作品もみていきます。

しとしととして秋の雨、ぼんやりとして楚江はひっそり暮れました。ちいさな舟がひとつ、煙る雨の中を下っていきます。

蕭條秋雨夕、蒼茫楚江晦。時見一舟行、濛濛水雲外。(王漁洋「即目」)

鈍い色の雨がふる中に、わずかに小さい舟が下っていくので、その舟人は何を想うのでしょうか……みたいな情趣です(この描ききれないほのかな感情がすごくいいです)

さらに王漁洋は、風景のなかの微妙な雰囲気などもすごくきれいに描いています。

舟は紅い橋の下を通れば、楊はひらひらと舞いました。ひっそりと水の曲がりに立てば、そこは隋宮の牆(かべ)ばかり。

舟入紅橋路、垂楊面面風。銷魂一曲水、終古傍隋宮。(王漁洋「紅橋二首 其一」)

実際の風景では、もう隋のころの宮室などはなくなっているはずなのに、そのころの華やかさがどこか残っているような春なのです――という感じです。

含蓄(余情あふれる表現)って、ある意味では「遠まわし」っぽい感じもあるなぁ……とか私はおもっています(春の華やかさそのものを書くよりも、きらきらと飾られた隋の宮室をすこしだけみせる――みたいな)

というわけで、最後にひとつ、ちょっと長めのをいきます。

澄んだ晨(朝)のうちに南の磵(谷間)をとおって、陽の落ちるころに東の林までつきました。石の路はひっそり暗いところを通り、遠くにわずかに鐘の声などが聞えるばかりでしたが、禅房まで来てみれば鴨の脚は古い葉を踏み、別院の桫欏の木はしんと深いのでした。

春の夕はおぼろ月の翳りて、わずかに雲が遠くの峰にかかりました。山気は木々の香り重く、天もまたどこか深い蒼なのでした。道人は静かに出迎えて、松の風がひんやりと濡らすような夜でしたので、昔より山中の清境を慕いて、いよいよ心の澄むようなのでした。

こんな夜にはさびしさを恋いて、あなたの玉琴が似合うと思うのです。

清晨越南磵、畢景来東林。石径入幽閴、稍聞鐘磬音。禅房鴨脚古、別院桫欏陰。春夕月復佳、微雲滅遥岑。山気自蓊鬱、天宇亦森沈。道人澹相対、松風灑衣襟。夙懐清浄退、因識妙明心。寂寥無可説、請君張玉琴。(王漁洋「臥佛寺」)

すごく澄んでいます。終わり方がいいです。山の静けさを書いてきて、最後に「こんな夜には、あなたの玉琴が似合うのです」みたいに少しぼやかしているところが、いかにも余情にあふれています。

あと、私がすごく好きなのは「禅房鴨脚古」です。これをどうやって訳すといいのか悩むのですが、しいていうなら「禅房まで来てみれば鴨の脚は古い葉を踏み……」とかですかね。

古い山寺まで来てみれば、どこか鴨の脚すら古色をおびているようにみえる……というのが、とても微妙な風景の雰囲気をかいています(すごく上手いです)

あと、「山気は木々の香りが重くみちていて(山気自蓊鬱)」なども、奥にある深いくて大きい山を感じさせます(山のごてごてと険しい様子などは、ほとんど書かれていないですが)

こんなふうに、表向きはすごく落ちついた句だけでできているのに、その奥に描かれていない深みなどがあるのが、王漁洋らしさになります。

ちなみに、王漁洋の作品は、当時の清代でもすごく好まれました。ですが、その理論については、湿った山中の静かな趣きではない作品でもいいものはあるのでは――という反応もありました。

まぁ、作風はかなり王漁洋の好みが入っているとしても、その余情あふれる表現にはすごく惹かれます(むしろ詩の味わいを理論としてまとめているのは、本当にすごいです)

というわけで、王漁洋の魅力について少しでも感じていただけていたら、すごく嬉しいです。お読みいただきありがとうございました。