「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、すごく不思議な文学理論の「二十四詩品」について紹介してみたいとおもいます。

こちらは、唐代のおわりごろに出されたもので、作者は司空図(しくうと。司空が姓)です。「二十四の詩の品(種類)」ということで、詩の味わいを二十四にわけて、それぞれを実際の作品でみせていく、というものです。

もっとも、これについては、古くからいろいろな人が、いろいろな解釈をしていて、未だにどんなに眺めても尽きない味わいにあふれているので、わたしの解説もその中のひとつ、みたいな感じで眺めていただければ嬉しいです。

というわけで、まずは最初の一つを訳してみます。

雄渾

二十四詩品は「雄渾」からはじまります。

大きい力は外にあらわれて、真の中身はそのうちにあふれている。虚(うろ)の中に帰っていき渾々(どろどろ)ととけたものに消えて、そんな強さがあつまって「雄」になる。

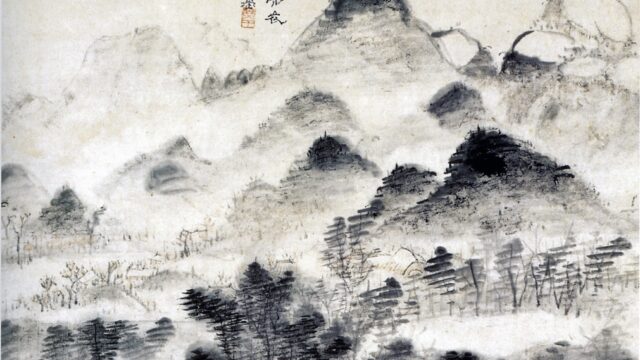

万物をそなえて、大きい空に横たわり、のろのろとした大きい雲と、からからとめぐる風があり、物の外に超えていくような、天地の環の中をめぐっているだけのようなものは、みえる力はないのに、いつまでも終わらない――。

大用外腓、真体内充。反虚入渾、積健為雄。具備万物、横絶太空。荒荒游雲、寥寥長風。超以象外、得其環中。持之非強、来之無窮。

こういう内容は、ブログとかで書くときに、非常に扱いに困るのですよね(笑)

細かい字の解説とかは、とりあえずしません(笑)大事なのは「横絶太空」です。こちらは『荘子』に原案があります。

北の海には鯤(こん)という魚がいて、それは何千里もあるものだった。それがあるとき鳥になり、その名は鵬(ほう)といった。その鵬もまた、何千里あるかもわからないほどで、一たび飛べば、その翼は空を覆う雲のようだった。

この鵬は、海のながれにあわせて南の海にうつるので、そんなときには、水を撃つこと三千里にして、渦巻く風に飛びのって九万里の高さまで上がり、六月の風にあわせて飛んでいく。

北冥有魚、其名為鯤。鯤之大、不知其幾千里也。化而為鳥、其名為鵬。鵬之背、不知其幾千里也。怒而飛、其翼若垂天之雲。是鳥也、海運則将徙於南冥。……鵬之徙於南冥也、水撃三千里、摶扶揺而上者九萬里、去以六月息者也。(『荘子』逍遥遊篇)

……やたらと大きいですね(笑)「横絶太空(空に横たわる)」は、この鵬の羽のことです。さらにそのあとの「荒荒游雲、寥寥長風(のろのろとした雲と、からからめぐる風)」も、たぶんここの『荘子』からですね。

そして、二十四詩品では、いつも風景としての喩えをしてから「物の外に超えていくような、天地の環の中をめぐるような(超以象外、得其環中)」などの、ちょっと抽象的な話が出てきます。

これはたぶん、荘子の「すべてのものは、流れて止まない大きな変化の一隅のようなもの」という感覚が入っていそうです。そんな大きい雲や風も、物としては消えていっても、それは大きい天地のなかのめぐりなのだ――みたいな。

だから「虚のなかに帰っていき渾沌のうちに溶けていき、そんな強さがあつまって“雄”になっている(反虚入渾、積健為雄)」というのも、雄大な天地が、渾沌(どろどろ)とひとつに溶けあってめぐるような様子が「雄渾」なのだ、みたいな。

いろいろな自然

もっとも、雄渾は二十四個の味わいのひとつなので、それ以外の味わいも紹介していきます。全部訳すと長すぎなので、わたしが重要だと思ったところだけいきます。

碧の桃はたくさん実って、日のひかりは水に穏やかにして、柳の陰に路はまがり、鶯はどこかで鳴いているのです。――こんな日はどこまで眺めていても尽きず、いつまでもつやつやと明るいのです。

碧桃満樹、風日水濱。柳陰路曲、流鶯比隣。……如将不尽、与古為新。(繊穠)

こちらは三番目にでてくる「繊穠」という味わいです。繊は繊細、穠はたっぷりと甘い果物のような濃密さです。雄渾が大きいうつくしさだとしたら、繊穠は小さくてやさしい味わいです。

このあたりは描かれる風景としてイメージしやすいと思いますが、二十四詩品にはどちらかというと表現方法の味わいもふくまれています。

あの大きな太行山にのぼれば、進んだようで戻るごとく、隠れるようでひらけるようで、水は側を渦巻いて流れて、鵬の起した風は空を飛んでいく。流れて漂うものは見えずして、いろいろに形をかえていく――。

登彼太行、似往已回、如幽匪蔵。水理漩洑、鵬風翱翔。道不自器、与之圓方。(委曲)

このわかったような、分からないような感じが二十四詩品です(笑)

まず、太行山というのは、山西~河北省あたりにある大きい山脈です(中国では、「山」が山脈の意だったりします)。その山々はすごく険しくて、テーブル状の断崖がたくさん並んでいたり、狭いすき間が多くあったりします。

そんな太行山をいけば、路はめぐる如く戻るごとくして、側を流れる水はいろいろな形になっていて、その上には鵬(さっきの荘子の大きい鳥)が起こした風がふいています。

わたしは、この「鵬の風」というのがとても効いていて、そんなぐねぐねと複雑怪奇にみえる山々も、大きい天地のめぐりのような鵬の一部のように彩られているのだ――という雰囲気が入っている気がします。

だから、委曲(細かい紆余曲折)も、形をもたずに漂うものの一つ(荘子的な“流れて止まない大きな変化”の一つ)みたいなことです。もう一つ、表現方法についての味わいをみてみます。

一字も用いずして、ことごとく風趣を得る――。そんな詩は、まるでどこまでも漂う塵烟か、忽ちに溢れてきえる海の泡のようで、深浅にて集まり散りて、多くあるうちの一欠片。

不着一字、尽得風流。……悠悠空塵、忽忽海漚。浅深聚散、万取一収。(含蓄)

これが「含蓄(含み・余情があること)」らしいです。

個人的に好きなところは、「忽忽海漚(忽ちに溢れて消える海のあわ)」です。この世は、流れつづける変化の中で、物事はまるで海の泡のように溢れては消えていくのだから、そんな泡が漂う様子を、ひと欠片だけ描けば、その他も奥にぼんやりとみえるのです――みたいな。

だから、ひと欠片だけ描けば、それ以外のところは一字も用いずして、ことごとく風趣を得る、ということになります。

これをみると、荘子にでてくる「流れつづける大きな変化」が、あるときは穏やかな春の景色になっていたり、あるときは海の上に垂れ込める大きい雲になり、あるときは複雑で細かい形になったり、あるときは多くの漂う泡のうちの一つがみえたような気がして……のように、様々に形を変えている様子になっています。

天地のめぐり

二十四詩品の最後のほうは、ちょっと不思議な味わいが並んでいます。

まず、ラストにあるのが「流動」、その前の二つが「飄逸」と「曠達」です(もはや三尊像みたいになっています笑)。というわけで、一番最後にある流動からいきます。

知り得ないような大きい地と、長すぎる天のめぐり。その端だけをみて、その姿を描けば、流れつづける不思議な世界は、またどこかへ閉じていくのでした。

荒荒坤軸、悠悠天枢。載要其端、載同其符。超超神明、返返冥無。(流動)

もはやくどいので、あまり細かく書きませんが、この流れつづける変化そのものを感じさせる詩が「流動」です。つづいて、飄逸・曠達もみていきます。

画中の神仙は、その美しき雲に乗って、風に舞うひと葉のごとく、果てもなき世に漂う。(飄逸)

生きる者は百歳にして、誰でも死は避けられぬのだから、歓楽はいつも短く、愁いは実に多く、そんな日に花は軒の茅を覆って、雨はさらさら過ぎていく。こんなときは酒を傾け、雨のあとを歩きたい。(曠達)

高人画中、令色氤氲。御風蓬葉、泛彼無垠。(飄逸)

生者百歳、相去幾何。歓楽苦短、憂愁実多。……花覆茅檐、疏雨相過。倒酒既尽、杖藜行歌。(曠達)

「飄逸」は、飄は風に舞う様子、逸はさらりと抜け出していることです。「曠達」は、曠はからりと開けている、達は通じているです。これをみていると流れて止まない世界への気分がこのふたつなのかなぁ……と思えてきます。

なので、飄逸は、そんな世界を舞う如く、曠達はそんな運命を感じながらも、からりと受け止めている感じっぽいですよね。

というわけで、二十四詩品をかなり荘子っぽく読んでしまいましたが、詩はそんな流れて止まない変化が、あるときは素材の風景に、あるときは描く人の方法に、あるときはそんな世界への気分に、あるときは変化そのものがみえるような――ということを書いている気がします。

もっとも、二十四通りの味わいがあっても、一人が一つの味わいだけでなくて、幾つかを兼ねていることも多いと思いますが(まぁ、詩の味わいは、二十四通りだけでもないので、もっと増やそうとすれば増えそうです。例えていうと、王勃は雄渾・繊穠・委曲・流動あたりを兼ねていると思います)

ものすごく分かりづらい話でしたが、ちょっと特殊な文学理論ということで、お読みいただけたら嬉しいです。ちなみに、私は20代前半のころ、これが大好きでした笑(今でも好きだけど)

お読みいただきありがとうございました。