「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、唐代の詩のながれについて、作風の違いなどをかいてみたいと思います(もっとも、唐くらいから作者も作品もすごく増えてくるので、有名なものをすべて紹介するのは厳しいのですが……)

まず、唐代の詩は、四つの時期にわかれています。

初唐:建国~則天武后時代のおわりまで(618~710年くらい)

盛唐:玄宗の即位~安禄山の乱まで(710~755年くらい)

中唐:唐が少しずつ弱っていく(755~830年くらい)

晩唐:唐がすごく弱っている(830~907年くらい)

まぁ、細かい年代はいろいろと人によって違いますが、だいたいこんな感じです。これをみていると、盛唐だけすごく短いのがわかります(きれいに四等分されているわけではないです)

というわけで、さっそくそれぞれの時代についてかいていきます。

初唐

初唐(唐の初期)は、まだ六朝後半っぽさをおびています。

六朝後期には、五言詩(一句が五文字)では、官人の贈答用のきまった形式をもつ「律詩的なもの」、長江あたりの民謡からうまれてきた「絶句」、長さや形のきまっていないふつうの詩などがありました。

さらには「七言歌行(七文字で漢代の民謡っぽいことを書く)」などもあって、すごくいろいろなスタイルの詩がつくられていました。さらに、幾つかのスタイルをまぜたような作品もありました(笑)

そして、初唐になると、王勃・楊炯・盧照鄰・駱賓王(おうぼつ・ようけい・ろしょうりん・らくひんおう)などがでてきて、それらを混ぜるスタイルを完成させていきます。

なので、初唐の作品は、異様に長くて、しかもジャンル分けができないくらい色々な様式が入っているようなものになります。あと、初唐は「紆余曲折しながら表現を重ねていくこと」に芸術性があります。

初唐の詩をひとつみてみます。

鷲の嶺はごつごつと骨ばり、龍の宮はしんと閉ざされている。こんなときに、楼は滄海の日を拝み、門は浙江の荒れた潮を眺め、月の桂はひらひらと落ちて、天の香は雲の上に舞うのでしょう。

蔓を掴んで仏塔までのぼり、けずった木に水を汲んで、霜は浅くしてまだ花も咲いていて、氷も薄くして葉もまだ落ちぬ夜ですから、早くより山中を慕いて、今日には憂いを棄てるようなので、つづけて天台山への路をたずねて、石の橋を渡ってみたいのです――。

鷲嶺鬱岧嶢、龍宮鎖寂寥。楼観滄海日、門対浙江潮。桂子月中落、天香雲外飄。捫蘿登墖遠、刳木取泉遥。霜薄花更発、冰軽葉未凋。夙齢尚遐異、搜対滌煩囂。待入天台路、看余度石橋。(宋之問「霊隠寺」)

いかにも初唐らしく、極彩色でぎっちりと描きこんでいます。

この詩には、じつはちょっと面白い話がついています。作者の宋之問が、ある寺で最初の二句を思いついたけど、その先がつくれなくて悩んでいると、ある僧が話しかけてきます。何に悩んでいるのかと云われて、詩のつづきが思いつかないことをいいます。

すると、その僧は何回かその二句をうたった後、「楼より滄海の日をみて、門は浙江の潮に向かう(楼観滄海日、門対浙江潮)」とつづけて、宋之問はその大きくて優美な句におどろき、しかもそのつづきが一気に思い浮かびます。

翌日、その僧にお礼を言いたいとおもって訪ねると、その僧はいません。同じ寺の僧にきくと、「あれが駱賓王(初唐の名文家)でございます」といわれて、昔 則天武后への反乱に加わって敗れて、そのまま身をくらませていた駱賓王だったのを知る――というものです。

駱賓王につけられた二句は、大きい風景をかいていて、しかも全体の複雑な曲折のひとつになっています。この大きいけど曲折がある――というのが、初唐らしさです。

盛唐

つづいては、盛唐(唐の全盛期)です。

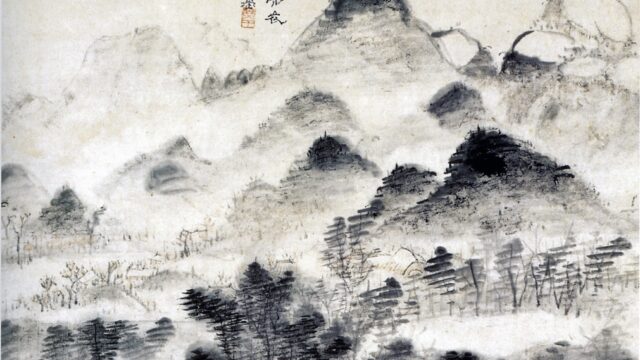

この時期は、いわゆる李白・杜甫・王維・孟浩然などのすごく有名な詩人がたくさん出てくる時代です。わかりやすい特徴としては、初唐の詩から、漂っている情趣だけをぬきだした感じになります。

あと、日本でなんとなく漢詩というとイメージされがちな、するどく削がれた崖にすさまじい波がぶつかっている――みたいな風景は、この頃の詩がもとになっている気がします(笑)

海神の来たりて風すさまじく、浪は天門までとどき石の壁も砕けるほどで、浙江の八月の波の様子は、大きな山の並んで雪を吹きかけたようなのです。

海神来過悪風迴、浪打天門石壁開。浙江八月何如此、濤似連山噴雪来。(李白「横江詞 其四」)

あえてさっきの初唐と似ている風景をのせてみました。さっきは「門は浙江の潮に向かう(門対浙江潮)」のように、数ある風景のひとつでしたが、こちらではその波の凄まじさが、まるで海神の来たようで――みたいに、その情趣だけが描かれています。

こんな感じで、盛唐の詩は、ひとひらの情趣だけをどっぷりとたくさん筆にふくませて大きく書いたような感じがあります(もっとも、この変化の裏には、かなり複雑な事情があるので、それについてはこちらに書いています)

中唐

つづいては中唐です。どうでもいいけど、中国の王朝って、どれも真ん中に全盛期があるのではなくて、やや前寄りに全盛期があって、ゆるやかに衰えていくことが多いです。

この時代は、それぞれの作者が、いろいろな作風をつくっていく時代だとおもいます。

有名な作者としては、韓愈・柳宗元・韋応物・白居易などがいます。それぞれ個性はあるのですが、まずは韓愈からいきます(これが山の描写なのです……)

あるいは帝王の尊いごとく、多くのものを集めるようで、親しいといっても近寄りすぎず、遠いといっても背き乱れる山もなく、あるいはテーブルを立てたごとく、その上には多くの食べ物が盛られたようで、あるいは広い野に遊んだときに、古い墳墓がたくさん並んだようにもみえる。

あるいは甕などをごろごろ重ねたごとく、あるいは高い器に盛りつけたごとく、あるいはひっくり返った亀に似て、あるいは眠る獣にも似ている。あるいは龍が中に入ったようで、あるいは鳥の飛ぶ前にも似て、あるいは友のように並び、あるいは前後に長くつづき、あるいは流れ落ちて、あるいは丸くとどまって、あるいは仇敵のごとく歯向かっていて、あるいは睦み合っていて……。

或如帝王尊、叢集朝賤幼。雖親不褻狎、雖遠不悖謬。或如臨食案、肴核紛飣餖。又如遊九原、墳墓包槨柩。或纍若盆甖、或揭若㽅豆。或覆若曝鼈、或頹若寝獣。或蜿若蔵龍、或翼若搏鷲。或斉若友朋、或随若先後。或迸若流落、或顧若宿留。或戾若仇讐、或密若婚媾。(韓愈「南山詩」)

いままでの詩ではみたことのないような、奇妙な字がたくさんでてきます。「あるいは~~」をいくつも並べたりするのもかなり独特です。こんなふうに、韓愈はあえて読み慣れない字などもたくさん入れた詩をつくっていきます(韓愈・柳宗元の古文復興についてはこちら)

一方で、白居易もみてみます。

夜の初めは蒼みをおびていて、夜が深くなると光は冴えたような色になり、西の廊にてわずかにさして、南の窓にもしだいに大きくなっていき、そんなときの緑の草、そこにある澄んだ露などをみていると、落葉はさらさらと散って、飛ぶ鳥は影を落としていきます。――そんな鳥すら心の乱れる夜ですから、愁いを思い出して眠れないのです。

夜初色蒼然、夜深光浩然。稍転西廊下、漸満南窓前。況是緑蕪地、復茲清露天。落葉声策策、驚鳥影翩翩。棲禽尚不穏、愁人安可眠。(白居易「秋月」)

さっきの盛唐の詩は、いかにも大きい眺めでしたが、こちらはわずかに庭のうちの月の光のように、かなり小さい風景を詠んでいます。そして、味わいも穏やかで、鳥の羽音くらいしかしません。

こんな感じで、中唐は作者によってかなり雰囲気がちがうので、ひとつにまとめてしまうのが難しいのですが、大きくいうとそれぞれの作風が多彩になっていく、みたいなイメージです。

あと、六朝~初唐くらいまでは、五言絶句ではこういう題材を……、五言律詩ではこういう題材を……のように、詩の形式によって書く内容がなんとなく分かれていた気がしますが、中唐あたりからあまりそういう区分を気にしなくなるイメージです。

晩唐

いよいよ最後の晩唐です。こちらはちょっと耽美的で、しかも音の美しさと、わずかに由来を匂わせた風景がすごく魅力的です。

江の上の酒楼には流れる雲気のめぐりて、簾より春の霞の山々をみる。とろりとした緑の江は愁いを流し去って、深い雲のうちにながれて消えていきます。

江上花楼灝気間、満簾春景見群山。青嵐緑水将愁去、深入呉雲瞑不還。(李群玉「黄鶴楼」)

こちらの「黄鶴楼」は、もともとある居酒屋の壁にかかれていた黄色い鶴が、店の客の歌にあわせて踊るので、その居酒屋は大人気になっていたが、あるときその鶴が飛んでいったので、そこには「黄鶴楼」という楼閣が立てられた……という話があります。

この詩では、その伝承のことはあまり触れずに、ただ「灝気(渦巻くふしぎな雲気)」があって、その黄色い鶴の残り香もどこか漂っているようなので、大きい江は愁いを流し去っていく気がするのです……のように、すごくほのめかしが効いています。

あと、「青嵐緑水将愁去」を音読みして子音だけをならべると「srrsssk」のようになって、さらさらするするした音になるのが、いかにも淡い春の景色と似合っています。

こんな感じで、由来があるのをほのめかして情趣を漂わせつつ、しかも音が美しいのが晩唐の詩の魅力です(有名な作者は、温庭筠・李商隠などがいます。筠は「いん」です)

というわけで、かなり詰め込みましたが、唐の詩について解説してみました。これ以外にも名品はたくさんあるのですが、大きい流れだけをいうとこんな感じです。解説としては不十分なところも多いですが、なんとなくでもそれぞれの時期の味わいを感じていただけたら嬉しいです。

お読みいただきありがとうございました。