「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

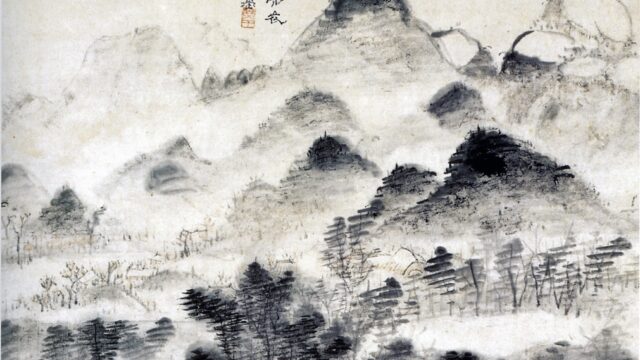

こちらの記事では、六朝末期の詩について、その魅力をお伝えしてみたいとおもいます。六朝末期って、どんな作者がいるのかすら謎だとおもうので、今回はわたしが絶賛する江総と薛道衡にしぼってかいていきます。

まず、陳~隋の人たちは、光の色あいを描くのがすごくきれいです(印象派の絵をみるような気持ちがします)。そんな中でも、とりわけ江総と薛道衡の二人は、独特な個性と、ながめていても飽きない雰囲気をもっています。

あと、いきなり大きいことを云うようですが、生きていくことの悲しみや遣りきれない想いが、わずかに溢れ出ていて好きだったりします。

というわけで、その二人の魅力をお伝えしていきたいとおもいます。

江総

江総(こうそう)は、梁・陳・隋の三つの時代を生きた人です。

六朝末期の大混乱を生き抜いてきた悲しみがその詩にはどことなく滲んでいるのですが、真正面からその悲しみを吐き出すようなことはしないのが、私は好きだったりします。

ひとりで幽棲の地にいれば、山庭の女蘿(垂れる蔓草)は暗く、澗(たに)には低く茂った篠があって、池には蓮の花が開きかけている。野の花は朝夕に落ちていき、詰まった根は歲月を経たようで、酔いの醒めてはなぐさめもなく、鳥と遊ぶような心地のして一日の過ぎていくのです。

独於幽棲地、山庭暗女蘿。澗漬長低篠、池開半巻荷。野花朝暝落、盤根歲月多。停樽無賞慰、狎鳥自経過。(陳・江総「夏日還山庭詩」)

……さびしくていい詩です。江総って、暗く翳った植物の色が、すごく個性を感じるのです。

こちらの詩も「山の庭は蔓草で暗く――(山庭暗女蘿)」だったり、「澗には低く茂った篠があって――(澗漬長低篠)」みたいに、せっかく静かな山中にきたのに、なぜか薄暗い藪の方をみてしまう感じが、どこか愁いを帯びています。

「盤根歲月多(詰まったように固まった根は歳月を経て……)」も好きです。涸れたような穏やかさでうずくまっている根をみて、乱世の歳月を経ているのをどこかに感じながら、さほど感激もできないまま、その側をあるいていく感じがみえるというか……。

そして、最後の「酔いの醒めてはなぐさめもなく、鳥と遊ぶような心地のして一日の過ぎていく……」というのも、慰めも得られないまま山中にただ居るだけで、今日が過ぎていくのです――のような、やり切れない想いがわずかに滲んでいませんか……。

もうひとつ、江総らしい作品をのせてみます。

法堂には雁が集まり、仙竹は龍のように伸びていて、赤い木犀の香りのみちて、遠くに白い雲の峰もあり、風の入る窓は石の洞にむいていて、月のさす窓には霜を帯びた松があり――。

暗い谷は飛ぶ鳥に巣を借して、しずかな林に鐘の音は吸いこまれていき、暗い崖は色すらみえず、重なる樹はいずれとも分からず――、こんな夜には今の生を悲しみ、受け入れられぬことを嘆きたくなりますが、詹尹(占いの名手)を問うてどこに行くべきかを尋ねることもできないのです。

法堂猶集雁、仙竹幾成龍。聊承丹桂馥、遠視白雲峰。風牕穿石竇、月牖拂霜松。暗谷留征鳥、空林徹夜鐘。陰崖未辨色、畳樹豈知重。溘此哀時命、吁嗟世不容。無由訪詹尹、何去復何従。(陳・江総「入龍丘巌精舍詩」)

……江総の文学性をひとことでいうと「あきらめの悲しみ」みたいな気もしてきます。わざわざ山寺の幽静の地にきていて、そこがどんなにつやつやと仙竹に彩られて、木犀のいい香りにみちていても、どんなに石の洞や月の色に飾られた宿房にいても、乱れた世界から逃れることはできないのです――みたいな。

あと、「暗い崖は色すらみえず、重なる樹はいずれとも分からず(陰崖未辨色、畳樹豈知重)」って、最初のほうのきれいな自然とまったく違って、急に慰めの色がきえた感じがあります。

最後の「占いの名手をたずねて……」みたいな遠回しな言い方も、想いが吐ききれない感じがして大好きです。詩がちょっといびつで、きれいに整っていないのがすごく魅力的だと思っています(こういう“感情のねじれ”って、他の時期の作者にはあまりみられないです)

薛道衡

つづいては薛道衡(せつどうこう)です。

薛道衡は北方の生まれなので、西魏・北周・隋の三つの時代を生きています。中国では、南方はしっとりと優雅で、北方は乾いていてがたがたと堅い風景になっていて、薛道衡は北方の雰囲気をまとっています。

見下せば山河も近く、物を思えば朝夕に疲れます。龍門(山西省の大渓谷)では小さい竹のがさがさと揺れて、華岳(陝西省の険山)では蓮花の如く高く反り立っております。その峰は高くして折り重なり、鳥の道は風霧につつまれて、遠くの木々は薺(なずな)のごとく霞んで、小さくなった舟は葉のようにみえます。

その小さな舟は朝ごとに浮び、その下の激しい波は夜ごとに流れていきますが、露は寒く中洲の水を染めて、月は冷たく重い関所の扉を照らしているのでありましょう。秋の夜に風が吹けば、琴を弾いて月を見よとはいいますが、故郷を離れたわけではなくても、故郷を思いたくなる夜でしょう。

相望山河近、相思朝夕労。龍門竹箭急、華岳蓮花高。岳高嶂重畳、鳥道風烟接。遥原樹若薺、遠水舟如葉。葉舟旦旦浮、驚波夜夜流。露寒洲渚白、月冷函関秋。秋夜清風発、弾琴即鑑月。雖非庄舄歌、吟咏常思越。(隋・薛道衡「敬酬楊僕射山斎独坐詩」)

感情が枯れています。薛道衡の味わいは、なんとなく「感情へのあきらめ」っぽいなぁ……みたいに思います。

まず、「龍門で小さい竹はがさがさと揺れて、華山は蓮花の如く高く反り立って……(龍門竹箭急、華岳蓮花高)」がいかにも北方的な険しい自然です。個人的には、そのつぎの「鳥の飛ぶ道は風と霧の中で――(鳥道風烟接)」が、鳥すら孤独になっている感じがしてきます。

そのあとの「葉舟旦旦浮、驚波夜夜流。露寒洲渚白、月冷函関秋」もひんやりとした寂しさにつつまれていて、しかも月や霜の色もすごくきれいです。

まぁ、このあたりはそれほど中国文学では珍しくないのですが、ここからが薛道衡の魅力です。私としては最後の「雖非庄舄歌、吟咏常思越(意訳:そんな大きい寂しさを抱えているわけではないけど、思わず郷愁に駆られるような気分になってしまう夜です)」がいいなぁ……と思います。

この句って、どこか自分の感情を突き放して遠目でみている感がありませんか……。自分も夜に漂っていく荒れた波や、小さく漂っている舟のようなのだから、別にそんな寂しがるほどの身でもないのですが……みたいな。

あと、薛道衡の描く風景って、異様なまでに乾いていて、きれいなのに本人は冷めている感じがあります。

ひっそりとして語る人もなく、朝廷より大将軍の去られてのちは、ひとりで山庭の月の光を歩いて、また一人で窓の風を眺めるのです。風を眺めて息をついては、月の光のうちで山泉をみていると、朝ごとに霧は色を変えて、暮れる度に秋の色が澄んでまいります。

秋の色は水辺の蘭にも延びてきて、霧の色は雲と混ざっていくのですが、旗に吹く風は冷えてきて、剣を照らす陽は薄くなり、薄陽のうちに山城の草も平らかにして、風が冷えると笛の音も濁り詰まってくるのです。大将軍のこの度こちらに戻られれば、いよいよ風雲あざやかに生じることでしょう。

寂寂無與晤、朝端去総戎。空庭聊歩月、閑坐独臨風。臨風時太息、歩月山泉側。朝朝散霞彩、暮暮澄秋色。秋色遍皋蘭、霞彩落雲端。吹旌朔気冷、照剣日光寒。光寒塞草平、気冷咽笳声。将軍献凱入、藹藹風雲生。(隋・薛道衡「重酬楊僕射山亭詩」)

これは「さびしい庭の月の光のなかを歩いて(空庭聊歩月)」がいいです。月の光が白く照らしている庭なのに、空しくてがらんとしているのがたまらなく冷めています。

「秋の色は水辺の蘭に延びて、それでも旗に吹く風は冷えてきて……(秋色遍皋蘭、……吹旌朔気冷)」も、きれいな秋の色に慰めきれない気持ちがどこか感じさせられます。

そして、最後の「大将軍がこちらに戻れば、風雲もあざやかに生じることでしょう」って、まったく自分に期待していなくて、人に丸投げしているような句です。こんな感じで、もはや自分の感情をほとんど当てにしていないのが薛道衡っぽいなぁ……と思います。

なんか、わざわざ記事を書いてまで紹介する詩人がこの二人って、かなり偏った趣味しているなぁ……と思いますが、私はすごく好きなので紹介させていただきました。

六朝末期のどこか諦めているような、それでいて美しい自然に彩られた詩の魅力を、少しでも感じていただけたら嬉しいです。かなり偏った記事を、お読みいただきありがとうございました(笑)