「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、駢文(対句を多用した美文)のなかでも、その究極の姿とされている「滕王閣序」についてご紹介していきたいとおもいます。

こちらは、王勃(おうぼつ)という唐のはじめの人がつくった作品です。滕王(とうおう。江西省にいた唐の皇族)の楼閣でひらかれた宴で、来ていた人たちが詩を詠んだときに、その序文としてつくられました。

そして、これが駢文の中でも最高の作品とされているのです(中国のネットで駢文の名品をしらべると、たぶんこれが最初にでてきます笑)

というわけで、こちらをぜひ紹介してみたいとおもったのですが、ただ訳をのせてもつまらないので、いつもとは違った紹介の方法でいきます。

物華天宝

実は、こちらの「滕王閣序」は、現代の中国語でもでてくるような慣用句の出典がたくさんあります(それがとても歯切れの良い句ばかりです)

たとえば「物華天宝(産物の華と天の生んだ宝。産物がすごく豊かなこと)」という句があります。

こちらは「物華・天宝」で小さい対句にもなっていて、しかも一目で意味がわかって、大きい風景を要約したようなつくり方がとても綺麗です。

というわけで、練り上げられた句をいくつか選びながら、全体のながれをみていきます(駢文の魅力は、きれいな形で練り上げられた句にありますので、少しでもそれを感じていただけたら嬉しいです)

まず、「物華天宝」の対になっているのが「人傑地霊」です。傑出した人物とそれを生み出す地の霊気のことです。

さらに、そのようなひとが生みだす文章は「騰蛟起鳳」(水龍が躍り、鳳凰が飛び立つ如く華やか)で、その威儀は「紫電青霜(紫の雷と青い霜)」のような色をしています。

この「紫電・青霜」というのはもともと剣の名だったのですが、ここでは滕王閣の威儀のある雰囲気が、ひんやりとした雷や霜のよう……となっています。あえて紫の雷にしているところが、寒色で似合います(王勃は出典を知らなくても雰囲気で読めるようにするのも上手いです)

層台累榭

さらに滕王閣の複雑で華麗なことは「飛閣流丹、下臨無地」です。

まず、「飛閣流丹」は、飛ぶように高い楼閣の上には、流れるようにあでやかな赤い色(丹)が塗ってあって……、「下臨無地」はその高い楼は下がみえないほど深いところに臨んでいる……です。

そんな楼閣は、鶴や鴨のいる池のそばにあって、遠くには島がめぐるように配されて、きれいな香りにあふれた「桂殿蘭宮」は、複雑に曲がっている岡巒(地面の凹凸)の上に貼りつくように建っています。

わたしとしては、蘭宮って、どこか楚辞っぽいような、植物の香りにあふれた神秘的な感じのする字だなぁ……とか思っているのですが、この部分はちょっと妖しげで草木の深い色がでていて好きです(笑)

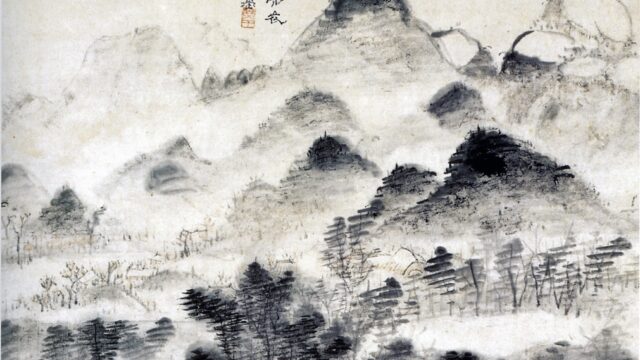

天高地迥

さて、そんな滕王閣での宴も、いよいよ闌(たけなわ)になってきます。山々は遠くまでうねうねとつづいて、川や沼はその間を縫うようにして見れども飽きぬ景色になっていますが、ひとたび「雲銷雨霽(雨の晴れれば)」、遠くまで木々の色もわずかに霧を帯びたように明るくみえます。

これをみていると「天高地迥、覚宇宙之無窮、興尽悲来、識盈虚之有数(天は高くして地もめぐり、宇宙の茫々として大きいのをみて、楽しみが尽きれば悲しみがきて、満ちては欠ける運命の中にいる)」のでしょう――。

そもそも、ここにいる者たちはみな「萍水相逢(浮草のごとく漂って出会った身)」ですから、こんなときは「時運不斉、命途多舛(時の運はうまく行かなくて、生きていく道も苦難に満ちている)」のが、深く感じられます――。

楽しいときは常ならず、良き宴もふたたび集まりがたいかもしれないのですから、わたし(王勃)も畏れ多くも一首詠ませていただきます。

滕王閣は江の水辺にのぞんで、さらさらと鳴る玉の鸞の声も奏で終われば、色うつくしき軒には朝の雲がかかり、珠の簾にて夕暮れの雨の色をみるのです。静かな雲は潭(ふち)に映りてながれていき、物は変わり星もめぐって幾度めの秋でしょうか、閣中の貴人たちはどこに行き、欄の外には長江がただ流れているだけなのです。

滕王高閣臨江渚、佩玉鳴鸞罷歌舞。画棟朝飛南浦雲、珠簾暮捲西山雨。間雲潭影日悠悠、物換星移幾度秋。閣中帝子今何在、檻外長江空自流。

……流れに乗ってそのまま書きすぎましたが、「天高地迥」は、どこまでも遠く大きい天地が移りかわっていくこと、「興尽悲来」は宴のあとのさびしさです。

「萍水相逢」は、浮草(萍)が水の上で出会ったような――の意です。「時運不斉・命途多舛」はどちらも人生ががたがたとうまく軌道に乗り切らないことです。そして、私たちはきっと誰もが「物換星移(物ごとは移りかわり、星もめぐっていく)」中に生きているのでしょう――というふうに滕王閣序は終わります。

こんな感じで、唐の初期の駢文は、けっこうするすると雰囲気で読めてしまいます。あと、駢文でもかなり「死生離別の悲しみと、あでやかな山水の色味」がたくさん描かれていて、これは唐の初期の賦にも似ています。

ひとつにとけていく

この流れて止まない天地のめぐりの中で、抑えきれない死生離別の悲しみもある――というのが、最後の「閣中帝子今何在、檻外長江空自流」に詰め込まれています。

前半の「閣中の貴人は今どこに行って――」が死生離別の悲しみ、後半の「欄の外では長江がただ流れている」が流れて止まない天地のめぐり、みたいな感じです。

この長江の景色って、李白にすごく似ている作品があります(李白は、王勃のすこし後の時代です。ちなみに、李白の時代を“盛唐”といいます)

仲の良いあの方は黄鶴楼から離れて、花の霞む三月に揚州に下っていく。舟のわずかな影は碧の山にさえぎられ、長江がどこまでも流れているだけなのです。

故人西辞黄鶴楼、煙花三月下揚州。孤帆遠影碧山尽、唯見長江天際流。(李白「黄鶴楼送孟浩然之広陵」)

唐詩といえば、どこまでもぼんやり霞んでいる大きい長江……みたいなイメージですが、この「檻外長江空自流」「唯見長江天際流」がほとんど同じです。

もっとも、王勃はそれまでにかなり紆余曲折を入れながら、滕王閣のうつくしさだったり、人生の多難なことをかいています。一方で、李白は長江の流れる天地と、その中でのわずかな別れの様子だけになっていて、かなり簡略化されています。

こんな感じで、初唐の作品は「途中の紆余曲折しながらの多彩な表現」に芸術性があり、盛唐の作品は「大きな天地のめぐりの中で、死生離別の悲しみがわずかに滲んでいる様子」を描いているという感じでしょうか……。

よく「唐詩の雄渾な味わい」みたいに云われますが、雄大な風景のなかに、いろいろな感情が渾沌としてとけている作品が多いのが、そういう印象になっているのかなぁ……とおもいます。天地のめぐりを知って受け入れていくような気持ちと、それでも収まらない愁いが混ざっているといいますか……。

というわけで、最後のほうは滕王閣序ではなかったですが、初唐らしさにあふれていながら、盛唐っぽさも感じさせる作品になっているのもみていただけたら嬉しいです。

お読みいただきありがとうございました。