「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、五言絶句についてご紹介してみます。五言絶句とは、一句が五文字で、それが四句あわさってできる詩のスタイルです。

中国の詩のなかでも、とりわけ短くて、それでいて民謡ふうの自然豊かな味わいが、とてもかわいい詩の様式になりますので、ぜひ魅力を感じていただけるように書いてみたいとおもいます。

あと、たぶんこのブログの中で、もっとも短い記事になりますので、さらっと眺めていただけるとうれしいです。

というわけで、本編に入っていきます。

呉歌・西曲

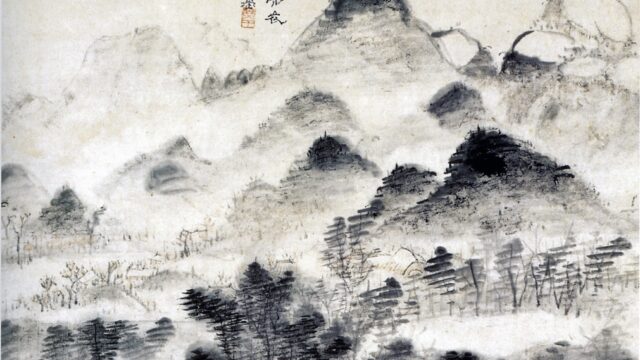

まず、五言絶句の形は、六朝前期くらいの長江あたりで生まれてきました。長江の下流(呉)のあたりでうまれたのを「呉歌」、長江中流あたりでうまれたのを「西曲」といいます。

このふたつの特徴としては、江南(長江あたり)のとろとろと豊かで柔らかい自然と、それにつつまれた恋愛が描かれていることです。

呉歌

あなたと別れてから、悲しまない日などなかったのに、黄蘖(きはだ)は茂って林になって、苦しい心はまだ多いのです。

北の部屋で眠っていれば、あなたが急にきて私もうれしい。小さい喜びは突然で、こんなに愛しあえるのはいつまでつづくの――。

秋の夜を窓のうちで過ごせば、うすい帳が風にゆれて、頭をあげて明月をみれば、千里の先まで光があふれているのですけど――。

自従別郎来、何日不咨嗟。黄蘖鬱成林、當奈苦心多。

攬枕北窓臥、郎来就儂嬉。小喜多唐突、相憐能幾時。(どちらも『楽府詩集』巻四十四「子夜歌」より)

秋夜入窓裏、羅帳起飄颺。仰頭看明月、寄情千里光。(『楽府詩集』巻四十四「子夜四時歌」より)

西曲

あなたが遠くに下っていくと聞いて、方山の亭でお見送り。風は黄檗(きはだ)の垣にふいて、その声がすごく悲しいのです。

莫愁は何処にいるかといえば、莫愁は石城の西にあり。艇子(漕ぎ手)はふたつの櫂をつかって、莫愁をこちらに送ってくる。

あなたが揚州にいくと聞いて、楚山の上で見送れば、手を腰にまわして見下ろすと、江水はずっと流れているのです。

聞歓遠行去、相送方山亭。風吹黄檗藩、悪聞苦離声。(『楽府詩集』巻四十七「石城楽」より)

莫愁在何処、莫愁石城西。艇子打両槳、催送莫愁来。

聞歓下揚州、相送楚山頭。探手抱腰看、江水断不流。(どちらも『楽府詩集』巻四十八「莫愁楽」より)

もはや解説とかいらないですよね。しいていうなら「莫愁」は歌妓の名前です。

江南の水の多い雰囲気と、そこでのしっとりした風情が、呉歌・西曲の魅力になります。あと、なんていうか、俗世での幸せに忠実な感じがかわいいです(ときどきアラレモナイ表現が出てくるのが何ともですが笑)

そして、このしっとりした風趣と恋愛の組み合わせは、南朝の斉くらいから文人のなかでも興味をもつ人がでてきます。

文人たちの五言絶句

というわけで、今度は六朝後半あたりから、文人たちがつくった五言絶句を紹介してみます(我ながら、めちゃくちゃしぶい趣味してるなぁ……。六朝の五言絶句にこんな名品があるなんて、あまり誰も書いてないと思います♪)

1:わずかな汗に化粧の滲んで、長くすわりて翠の眉もつかれて、浮く声は鐘(かね)の間に入り、余声は絃楽の隙にまざる。

2:廬山はぼんやりとして遠い壑(たに)を隠し、灌壘(水をまとった城壁)は中流にあり、城花は飛んで水を照らし、江月は明るい楼にのぼる。

3:五更の夜明けにして竹の棒で印をつけて、暁の色が山の端にのぞけば、城の鳥は起きはじめて、鐘つきの人はつかれて楼を下りたり。

4:枝に接して秋にはつややかに脆く、情を含みて落ちればさらに香る。仙人の掌(て)の上におけば、きっと瑞露(吉祥の露)にきらきらと濡れているのでしょう。

汗軽紅粉湿、坐久翠眉愁。浮声入鐘磬、余轉雑箜篌。(梁・蕭繹「詠歌詩」)

匡山暖遠壑、灌壘属中流。城花飛照水、江月上明楼。(陳・張正見「湓城詩」)

五更催送筹、暁色映山頭。城鳥初起堞、更人悄下楼。(陳・伏知道「従軍五更轉五首 其五」)

接枝秋転脆、含情落更香。擎置仙人掌、応添瑞露漿。(北周・庾信「奉梨詩」)

どれも婉曲に余韻をふくませた表現がすごくよくないですか(わたしがそういう作品を意識して選んだというのもありますが)。

まず、ひとつめのは歌妓の表情です。ちょっと官能的なのに、いちおう歌がメインになっていて、あまりなまめかし過ぎないところがほどよいバランスです。

ふたつめは「城花は飛んで水にかがやき、江月は明るい楼にのぼる(城花飛照水、江月上明楼)」なんて、ちょっと夕方の妓楼の一室っぽいのに、あえて風景が主役なところが抑制がきいていて素敵です。

三つめは、ちょっと異色の作品です。「暁の色が山の端にさして、城の鳥は起き始める(暁色映山頭、城鳥初起堞)」が、これもちょっと田舎っぽいというか、山あいの大きな城壁にかこまれた街っぽいです。あと、つかれて眠そうな人がでてくるのも、あまりかしこまらない民謡っぽさがあります。

四つめは、これが「梨」を詠んだ作品なのです……。「(梨が)情を含んで落ちればさらに香りを漂わせ……」って、ちょっとエロすぎです(笑)

あと、「瑞露(吉祥の露)にきらきらと濡れている」っていうのも、江南のぬれたような色気を梨の上に重ねた感じがしませんか……。

こんな感じで、五言絶句のいい作品は、どこか民謡っぽさがあって、あまりかしこまらずに書かれています。あと、どこか官能的な香りを湛えているのがいい作品の条件な気がします(笑)

ちなみに、呉歌としてのせた「秋夜入窓裏、羅帳起飄颺。仰頭看明月、寄情千里光」って、李白の「静夜思」という有名な詩にすごく似ています。

寝る前に明月の光をみれば、ひととき地上の霜かと思い、頭をあげて明月をみながら、頭をさげて故郷を思う。(牀前明月光、疑是地上霜。挙頭望明月、低頭思故郷。)

李白のほうは、「地上の霜」がひんやりと澄んだ風景になっていて、しかも夜のひとりの寂しさから、故郷への想いになっています(あふれ出る官能性が、ほどよく抑えられています笑)

というわけで、五言絶句のご紹介でした。ちょっとでも艶めきと自然にあふれた魅力を感じていただけたら嬉しいです。

お読みいただきありがとうございました。