「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、六朝前期の詩のことについて、書いてみたいとおもいます。六朝前期って、どのくらいの時期ですかといわれるとあまりはっきりとしないのですが(笑)、わたしはなんとなく三国~南朝の宋くらいまでかなぁと思っています。

この時代は、一句が五文字の五言詩(ごごんし)がたくさん作られていました。そして、絶句や律詩ではなく、長さの決まっていない古詩というスタイルでした(ちなみに、五言古詩は後漢あたりに生まれたとされています)

後漢の詩は、しだいに不安定になっていく社会と、そこに生きている悲しみなどを描いていて、たとえて云うなら「憂いや悲しみが暗く流れている川のような世界で、私たちの生がぽっかりと浮かんでいる」みたいな感じがあります。

そんなわけで、こんな感じの作品がどのように変わっていったかを、けっこう簡略化していますが紹介してみます。

魏

まずは、三国時代の魏からです。この時代は、後漢のころよりも“乱世の不安”を感じさせる作品が多いとおもいます。

あと、後漢のころは五言詩の作者は不明だったのですが、このときから作者名がわかってきます(そして、けっこう地位の高い人たちが多くいたりもします)。というわけで、魏の明帝の作品をのせてみます。

静かな夜にねむれず、多くの鳥がないているのが聞こえる。大きい城(街)には狐兎も多く、高い墉(城壁)には鳥の声もする。壊れた家はがらんとしていて、古い家には雑草がしげっている。

心は時のながれを感じて、剣をもって前の庭におりて、段のちかくを歩きまわれば、明るい星はきらきらとして、上をみて煌めく星をみれば、北斗はひときわ明るい。私の心は感じやすく、どこかへ行こうとして怒りが溢れて止まらなくなる。思いを吐こうとして音も濁り、ただ泣いてほほを濡らすだけなのだが。

静夜不能寐、耳聴衆禽鳴。大城育狐兔、高墉多鳥声。壊宇何寥廓、宿屋邪草生。中心感時物、撫剣下前庭。翔佯於階際、景星一何明。仰首観霊宿、北辰奮休栄。……余情偏易感、懐往増憤盈。吐吟音不徹、泣涕沾羅纓。(明帝「長歌行」より)

いかにも孤独な不安があふれています。

しいて後漢の詩とのちがいをいうとすれば、後漢の詩は「長路漫浩浩(長い路はぼんやりとかすんでいく……)」のような、がらんとして暗い世界、みたいな感じがあります。一方で、魏のころの詩は、乱世の荒廃した風物が、どこにいってもあふれていて(壊れた家はがらんとしていて、古い家には雑草がしげって……)、風景の描写がかなり細かくなっています。

もっとも、生きていくことへの悲しみを描いているところは似ているので、まとめて「漢魏」ということもあります。

晋

つづいて、晋(しん)の時代です。この晋のときに、北のほうからいくつもの遊牧民が流れ込んできて、晋は長江より南のほうに移っていくことになりました(移る前を「西晋」、移ったあとを「東晋」といいます)

西晋のときはそれなりに世の中が落ち着いたときもあって、かなり技巧を凝らした作品がつくられます。こちらをみてみると、色がたくさん出てきて、しかも対句を全体に並べているのがわかります。

ひんやりとした金の風(秋風)はひっそりとした季節を散して、ほんのりと紅い霞は暮れていくときを告げている。立ち上がる雲は涌き出す烟に似て、密なる雨は散りみだれる絲のようで、冷えた花は黄色い彩りをそえ、秋の草は緑のつやめきを含んでいました。

金風扇素節、丹霞啓陰期。騰雲似涌烟、密雨如散絲。寒花発黄采、秋草含緑滋。……(張協「雑詩十首 其三」より)

ですが、東晋になると、江南(長江のほう)に押し出されたこともあって、どこか隠遁したような味わいになります。この味がよく出ている名品は、王羲之の「蘭亭序」です。

この地は高く整った山もあり、きれいな林と澄んだ竹もあり、さらに清流と激しい淵もあり、左右の景色を映している。宇宙の大なることを仰ぎみて、自然の多彩さを眺めていれば、さっきまで楽しんでいた景色も、わずかな間に過ぎていくことを知る。

このことは心を乱さずにはいられず、さらに長短さまざまに変化のうちに漂い、いつかは死していくのだから、古人のいう「死生もまた大なるかな」というのも、もっともなのだろう。

こんなとき、昔の人の想いを描いた文章をみれば、今のわたしと重なるような気がして、心が搔き乱されて思いが涌き上がるのは止められない。これは世がちがって事がちがっても、その思いが重なるのはきっと同じなのだろう。

此地有崇山峻嶺、茂林脩竹、又有清流激湍、映帯左右。……仰観宇宙之大、俯察品類之盛。……向之所欣、俯仰之間已為陳迹、猶不能不以之興懐。况脩短随化、終期於尽。古人云「死生亦大矣。」……攬昔人興感之由、若合一契、未嘗不臨文嗟悼、不能喩之於懐。……雖世殊事異、所以興懐、其致一也。

なんですかね、この隠遁的なのに、全然枯れてない雰囲気……。むしろ、感情にあふれていませんか。

古人のいった「死生もまた大なるかな(死生亦大矣)」というのは、『荘子』にでてきます。荘子では、“流れて止まないこの世の変化の一隅として、人間も生きているのだ”という感性が基調になっています。

なので、王羲之もこの春の景色をながめて、わずかなうちに過ぎていく美しい春の色のように、わたしたちもその中に漂うひとつの変化なのだろう――、そして昔の人の文章をみていると、昔の人もおなじくその変化のうちに生きていたのだろう――という気分になっています。

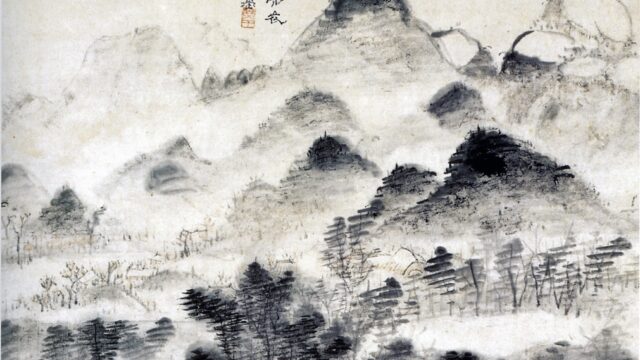

中国文学というと、枯れたような文人が山の中でひっそりと山水を眺めて……みたいなイメージがありますが、そういう雰囲気はだいたい東晋くらいから生まれてくると思ってください(笑)

ちなみに、「崇山峻嶺、茂林脩竹」だったり「仰観宇宙之大、俯察品類之盛」のような対句がたくさん出てくる文章を「駢文(べんぶん)」といいます。駢は二つセットでならべることです(対句を並べるみたいな)

もっとも、こちらの「蘭亭序」は駢文というにはかなり崩れていますが。駢文は、漢代の賦がもとになって、賦以外のものでも、賦っぽく四文字or楚辞っぽい形(○○○兮○○)で、しかも対句が多いとおしゃれじゃない?――みたいな感じで六朝期に生まれました。

南朝宋

というわけで、ここからようやく有名な陶淵明・謝霊運に入ります。陶淵明は田園詩、謝霊運は山水詩として有名ですが、中国では「山水田園詩」とまとめていることが多いです。

まずは陶淵明のほうからいきます(『山海経』は古代の奇怪な神々の記録です)

夏の初めに草木ものびて、家を囲んで木も茂る。鳥たちは巣があるのを喜び、私もみずからの家を愛する。耕して種もまき終わり、帰ってきて書を読む。狭い田舎は車を走らせる人もなく、むかしの知り合いもたずねてこない。

たのしく春の酒を注いで、庭でとれた野菜を並べて、小雨が東からきて、やわらかい風もあわせて入ってくる。周王のころの伝記をのぞいて、山海経の神々をながめれば、あちこち宇宙をみる気がして、その楽しさもなかなか終わらない。

孟夏草木長、繞屋樹扶疏。衆鳥欣有托、吾亦愛吾廬。既耕亦已種、時還読我書。窮巷隔深轍、頗回故人車。歓然酌春酒、摘我園中蔬。微雨従東来、好風與之俱。泛覧周王伝、流観山海図。俯仰終宇宙、不楽復何如。(陶淵明「読山海経 其一」より)

この田園生活っぽさは陶淵明のわかりやすい特徴です。ですが、ここで気になるのは「俯仰終宇宙(あちこち宇宙をみれば)」のところです。

これは、さっきの蘭亭序でも、自然の風景を楽しんだあとに「仰観宇宙之大、俯察品類之盛(宇宙の大なることを仰ぎみて、自然の多彩さを眺めていれば)」とありました。これって、複雑で極まりない変化の中に、昔の人も自分もいる……という感覚っぽくありませんか。

その変化の一隅として、夏の木々がのびて豊かなみどりが茂り、不思議な神々もいて……というのがでてくる気がしてきます。

つづいて謝霊運もみてみます。

朝夕ごとに気の色はかわり、山水は澄んだ暉(光)を帯びる。澄んだ暉(光)は人を楽しませ、遊ぶものは帰るのを忘れる。谷を出たときは日はまだ高かったのに、舟に乗るころにはすでに傾けり。

林の色は暮れていく紫を吸いこんで、淡い霧は夕映えの赤をおびている。こんなとき、思いはふっととけて物もただ流れるようで、心は穏やかにして理から外れることもないのだから、身を養う人には、ぜひこの道を薦めたい。

昏旦変気候、山水含清暉。清暉能娯人、遊子憺忘帰。出谷日尚早、入舟陽已微。林壑斂暝色、雲霞収夕霏。……慮澹物自軽、意愜理無違。寄言摂生客、試用此道推。(謝霊運「石壁精舍還湖中作」より)

こちらも「摂生(身を養う)」というのが、どこか神仙思想の不老長生の薬などを思い出させませんか(神仙思想では、山中の霊薬を飲めば、不老不死になれるとしていました)

ですが、謝霊運は不老不死になるために山水を楽しむべき――といっているのではなく、むしろその逆のことをいっています。

これも、やはり蘭亭序の「脩短随化、終期於尽(長短さまざまの変化のうちに漂い、いつかは死していく)」のような、複雑で極まりない変化の中の山水の色です(暝色の暮れていく色、夕霏の淡い夕霧などがすごく印象的です)

こんな感じで、陶淵明・謝霊運は、自然描写の詩として知られていますが、どちらかというと荘子的な漂いつづける変化のうちにいることを、山水や自然をみて感じる詩、というのが近いかもです。

ちなみに、「晋宋」というと、蘭亭序~陶淵明・謝霊運っぽい自然をたのしむ荘子ふうの感性、みたいな雰囲気があります。

というわけで、かなり無理やりな詰めこみ方でしたが、六朝前期の詩についてお読みいただきありがとうございました。