「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、作品の紹介ではないのですが、先秦あたりにうまれて、漢代に大流行していた「神仙思想」についてご紹介してみます。

これは今からみると呪わしいほど不気味でどうしようもない面もあり、それでいて後の世の詩歌などにもたびたび色々なかたちで出てくるので、ぜひ書いておきたい話だったりします。

あと、これをみておくと、中国の文化になんとなく漂っている雰囲気というか、自然とでてくる考え方みたいなのが、少しわかった気分になります(なんていうか、「渾沌と規則のあいだ」みたいな感じですかね……)

というわけで、さっそく解説にいってみます。

方士

まず、先秦~漢にかけて、神仙思想を担っていたのは「方士(ほうし)」という人たちです。

この「方士」という語は、「方術の士」という意味です。この「方術」というのは、占いだったり、祭祀だったり、薬学だったり、不老長生の方法だったり……の雑多なこと全般をいいます。

この方士という人たちは、戦国時代の燕・斉あたりの国にたくさん出てきました。燕はいまの河北省・遼寧省あたりです。斉はいまの山東省です(おなじ山東省には、魯もありましたが、魯は内陸寄りで、斉は海寄りです)

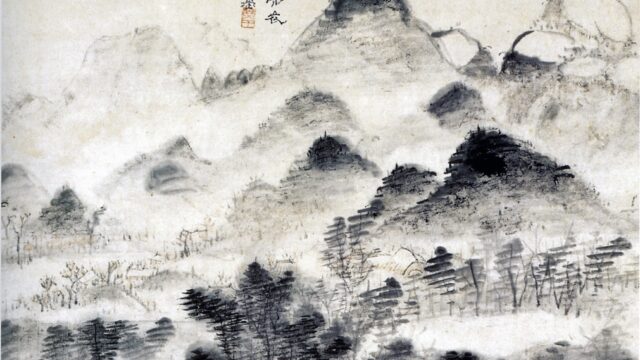

なので、中国の北東寄りの海にちかいところで方士の文化はうまれてきています。このあたりは、海がちかいので、蜃気楼がみえることが多いのですが、その蜃気楼を海のなかにある霊山のように感じて、そこにいけば霊薬などがたくさんあり、不死になれる……という幻想もうまれました。

ですが、蜃気楼はなかなか舟でたどりつくことはできず、方士たちはその山にいる神々をまつれば、きっと向こうから来てくれる、もしくは天にいる神々をまつれば、その力を受けて不死になれる――、もしくは霊薬をつくって飲めば不死になれる、体内の気のめぐらせ方が上手ければ老いることはない――などの考えを出します。

こんな感じで、方士たちは祭祀と薬学と健康術のまざったような独特の体系をつくっていきます。そして、戦国時代の燕の王たちに不老不死の幻想を売り込み、さらに漢代になると、武帝がその幻想にとりわけ熱中します。

李少君は武帝に「竈(かまど)をまつれば竈神がやってきて、竈神が宿れば、丹沙が黄金になります。その黄金でつくった食器をもちいれば寿命が延び、寿命がのびれば海中の蓬莱(霊山)の神仙と会えるようになります。神仙に会って封禅(泰山で天地の神をまつる)をして、不死になったのが黄帝なのです」といった。武帝はみずから竈をまつるようになった。

謬忌(びゅうき)という方士は、太一(たいいつ)をまつる方法を紹介した。

「天の神で尊いものは太一です。太一は五帝(四方と中央の神)を助けるものです。古くは皇帝は春と秋に太一を、東南の壇にてまつりました。お供えは豚・羊・牛をもちいて、七日すると八方へ通じる鬼道がひらけるのです。」

これによって武帝は長安の東南に壇をつくり、太一をそこでまつらせた。そのあとに別の方士が「古くは皇帝は、三年に一回は“三一”をまつっていました。三一とは、天一・地一・太一です」ということを書いてきたので、武帝は太一の壇で、三年に一回そのように祀らせた。

少君言上曰、「祠灶則致物、致物而丹沙可化為黄金、黄金成以為飲食器則益寿、益寿而海中蓬莱僊者乃可見、見之以封禅則不死、黄帝是也……。」於是天子始親祠灶。

謬忌奏祠太一方、曰「天神貴者太一、太一佐曰五帝。古者天子以春秋祭太一東南郊、用太牢、七日、為壇開八通之鬼道。」於是天子令太祝立其祠長安東南郊、常奉祠如忌方。其後人有上書、言「古者天子三年壹用太牢祠神三一。天一、地一、太一。」天子許之、令太祝領祠之於忌太一壇上、如其方。(どちらも『史記』封禅書より)

これだけみても、いかに雑多で奇妙だったかが感じられますが、さらに海上の霊山だけでなく、陸の霊山にも注目する方士たちがでてきます(もともとは方士も、燕斉のローカル文化だったので、海上の霊山メインです)

ちなみに、同じく祭祀を重んじた「楚辞」の世界では、どちらかというと神々との関係は抒情的です(一方で、方士たちはかなり実利的な感じで神々と関わっています)

封禅と五帝

さっきの太一の話で「五帝(四方と中央の神)」というのがでてきましたが、中国では“中央&四方”という感覚がかなり濃く浸み込んでいます、その代表が、中央と四方を鎮める霊山とされた「五岳」です。

五岳は、東の泰山(大きい山のこと)、西の華山(花びらのような山)、南の衡山、北の恒山、中央の嵩山(すうざん。崇高な山のこと)があります。そのなかで、泰山(山東省)は第一の霊山とされていて、そこで封禅(ほうぜん。天地の神をまつること)をするのが、古来からの有力な王たちの伝統とされます。

漢の武帝は、「封禅をして不死になれる……」は関係あったかわかりませんが(笑)、封禅はぜひやってみたいと思ったらしいです。ですが、その封禅の儀式の内容がまったくわからないので、多くの学者や方士に調べさせますが、それでも全然わかりません。

実は、そもそも封禅というのが古くから整っていたわけではなく、もともとは五岳も古い時代はみやこの周辺にある大きい山を選んで祀っていただけだったりします。なので、元からそんな壮大な儀式があったと思って調べていても、何もでてこないのですが、武帝はとりあえず封禅をやってしまいます(笑)

武帝は、二回にわたって封禅をしました。一回めは、太一をまつるときのように行い、二回めは泰山で太一と五帝をまつっています(太一は、方士が紹介した神なので、かなり方士の影響が濃かったらしいです)

ところで、もうひとつ気になるのが、さっきから何度もみる「五帝」という神々です。

未整理な神々

五帝の神々は、もとは『山海経』(すごく古い土着の神々と地理をまとめたもの)にでてきていたりします。

東の句芒(くぼう)は、「鳥の身体に人の顔で、二匹の龍にのっている(海外東経)」、南の祝融は「獣の身体に人の顔で、二匹の龍にのっている(海外南経)」、西の蓐収(じょくしゅう)は「左耳に蛇がついていて、二匹の龍にのっている(海外西経)」みたいな感じです。

北の玄冥(げんめい)と、中央の后土(こうど)は具体的な姿はわからないのですが、これはさすがに大きな五つの神にしてはあまりに原始的で不揃いだよね……と思われたのか、より洗練された五帝も考えられていきます。

東は青帝太皞氏(伏羲)、南は赤帝神農氏、西は白帝少皞氏、北は黒帝顓頊氏、中央は黄帝軒轅氏のように、すごくいかめしい字になります(さきほどの鳥っぽいverは、春秋時代くらいにつくられて、こちらの難しいverは戦国時代あたりにできます)

ですが、これもよくみると由来がけっこうバラバラです。西の「少皞(しょうこう)」は、もともと「長留の山」に居た神とされます(『山海経』の西山経)。

中央の黄帝軒轅氏は、「軒轅(けんえん)の国では、人の顔に蛇の身体で、尾をくびの上に絡めている」のようにあります(『山海経』の海外西経)。伏羲は、女媧と兄妹だった神とされていますが、伏羲は東の神になったのに、女媧はどこへ行ってしまったのだろう――みたいな気もします。

さらに、神農は農業の神というのはわかるけど、「顓頊」はたぶん「ぼんやりと濁った玉」みたいな意味なので、やはりどこかいびつです。(あと、鳥っぽい神々は、むずかしい名前の神々のお付きの者みたいになっていきます)

というわけで、名前はそれっぽく整えられたけど、その由来をみてみるとどこまでも曖昧だったり、不規則だったりします。ちなみに、方士の祭祀も、もはや一人一流派みたいな感じでバラバラだったりします。

こんな感じで、中国の神々は、もともと雑多で土着的な地方神だったとしても、いつのまにか大きい体系の中できれいに収めようとされて、それ故にむしろ由来などがわからなくなっていく……ということが起こります(それを詩的に蘇らせたのが、近代の聞一多です)

……というわけで、もはや霧のような、蜃気楼のような方士たちの世界を紹介してみました。由緒ありそうな封禅も、実はけっこうよく分からないものの上にできていて、その中にはすごく古層の神々が埋め込まれている――という不規則さがすごく魅力的です(笑)

ちなみに、五岳については「東岳泰山の雄、西岳華山之険、中岳嵩山の峻、北岳恒山の幽、南岳衡山の秀」だったり、「恒山は行くごとく、華山は立つごとく、泰山は座るごとく、衡山は飛ぶごとく、嵩山は眠るごとし」のような特徴づけがされています。

もともと、それぞれの山は「五岳」として並べられることを想定していないのに、それでも土着的で雑多で偶然にできた形が、こんなふうにきれいに整理されて不規則なのに体系化されているような感じが、いかにも「渾沌と規則のあいだ」みたいで大好きです。

というわけで、かなりごちゃごちゃしましたが、お読みいただきありがとうございました。