「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、「西岳華山廟碑」という作品についてかいてみたいと思います。こちらはけっこう渋いタイプの魅力があるので、味わえるようになるとたぶん中国文学の上級者だと思います(笑)

すごくわかりやすくその魅力をいってみると、「ごつごつとして重くて太い」になります。いい意味で固いというか、きちんとしているのに風情もある――という不思議なバランスです。

ちなみに、中国では「五岳(四方と中央を守っている大きな霊山)」をまつるという文化があるのですが、こちらの華山(かざん)は「西岳(西の大きな霊山)」とされてきました。この碑文は、その祭祀についてかかれたものです。

ついでにかいておくと、華山というのは今の陝西省あたりにあって、遠くからみると花びらのようにぎざぎざに鋭く切り立っているので、華山といわれるようになりました(その霊山文化については、こちらの記事にかいてあります)

というわけで、さっそく本題に入っていきましょう。

本文訳

まずは、もっとも魅力的なところの訳からご紹介します。

巌々(ごつごつ)たる西岳、その峻(するどさ)は穹蒼(そら)まで届き、河朔(黄河の北)をぐねぐね覆い、華陽(華山の南)までどろどろと延びていく。石にふれては雲を興し、私たちの畑や桑に雨をふらせる。多くのものを資糧(養い育て)、さらに瑤光(きらきら)と玉のように耀く。

二州にわたって冠のように高く、古くは雍州・梁州といわれた。皇帝はここから義をひろめ(華山のちかくには漢のみやこ長安がある)、地方をめぐり見回り、玉や絹の供物は、東の泰山ともならんで、六たび変わる曲を奏して、舞いて吉祥を祈る。

漢の中ごろになって、堂を建設し、尊んで霊壇をきずいて、つつしんで祭場に供える。明德は美しく、神歆(お供えの香り)も芳(ほわほわ)として、凶札(わざわい)を遏禳(払い除け)、吉祥を呼び込めば、年ごとに豊作もつづき、民の喜びも限りなし。

巌巌西嶽、峻極穹蒼。奄有河朔、遂荒華陽。触石興雲、雨我農桑。資糧品物、亦相瑤光。崇冠二州、古曰雍梁。……天子展義、巡狩省方。玉帛之贄、礼與岱亢。六楽之変、舞以致康。在漢中葉、建設宇堂。……尊修霊基、肅共壇場。明德惟馨、神歆其芳。遏禳凶札、揫斂吉祥。歲其有年、民説無疆。(「西岳華山廟碑」より)

ツウ好みですね(笑)

ちょっとわかりづらい語についてかいておくと、「雍州(ようしゅう)」は今の陝西・甘粛省あたり、「梁州(りょうしゅう)」は今の陝西・四川省あたりです。「玉や絹の供物は、東の泰山ともならぶ――」というのは、同じく五岳のうちで東を担当する泰山(たいざん。大きい山の意)と同じランクにいる……みたいな感じです。

ごっつりと堅い

というわけで、ちょっと細かい解説もしてみます。

まず、上の原文のところで青いラインを引いた「巌巌西嶽、峻極穹蒼。奄有河朔、遂荒華陽。」があるのですが、これは『詩経』にすごく似ている表現があります。

泰山は巌々(ごつごつ)として、魯国の仰ぎみる山。亀山・蒙山を覆いかくして、大きく東まで延びていく。

泰山巌巌、魯邦所詹。奄有亀蒙、遂荒大東。(魯頌・閟宮より)

嵩山(すうざん)は大きな山にして、その駿(するどさ)は天までとどく。

崧高維嶽、駿極于天。(大雅・崧高より)

まず、ひとつめのほうは「巌巌・奄有(覆いかくす)・遂荒(どろどろと広がっていく)」をそのまま用いています。

ふたつめのほうは、嵩山(五岳のうち、中央を任されていた山。崇高な山のこと)についての詩なのですが、「駿」は「峻」と同じだと思ってください。「峻極於天(天までとどくほど鋭い)」をやはりそのまま借りてきています。

このふたつは、詩経の中でも、国の祭祀などにかかわるような、大きいことについてかかれた詩になっていて、泰山や嵩山、華山はいずれもすごく有名で大きい霊山です(どうでもいいけど、中国の山って、高さは2000mくらいなのですが、横に数十kmくらいあったりして、「山」というと山脈のことで、「峰」というとそれぞれの山みたいなニュアンスあります)

さらに、ひとつめに出した「魯頌・閟宮」には、

春秋に怠りなく、お祭りをしてお供えをすれば、その神は召し上がりて喜び、多くの福を降らせる。

春秋匪解、享祀不忒。……是饗是宜、降福既多。(魯頌・閟宮)

のようなところもあるので、華山廟碑の「歲其有年、民説無疆(年ごとに豊作もつづき、民の喜びも限りなし)」とちょっと似てませんか。

こんな感じで、華山廟碑をみていると、詩経の中でもわりと格式の高めな大雅(たいが)・頌(しょう)と似ているところがあります(詩経には、ほかに民謡っぽさのある「国風」というのもあります)

さらさらとごつごつ

というわけで、華山廟碑は、じつは詩経の中でも大規模で格式高いものと似ているのが感じられたと思います。

ですが、漢代には楚辞(戦国時代の楚あたりの民謡のスタイル。○○○兮○○のような句形が多い)をもとにして生まれた「漢賦」がすごく流行っていました。

漢賦は楚辞の句形をもとにしながら、楚の土着の風物ではなく、漢の宮廷をたたえるような作品をつくっていたので、国がおこなう華山のお祭りをえがいた華山廟碑と題材はけっこう似ています。

ですが、漢賦の雰囲気は、むしろぎらぎらきらきらとして装飾的……という感じです。

その祭殿の様子は、光曜(きらきらぎらぎら)の燎燭(あかり)をかかげ、景炎(でろでろ)とした炘々(めろめろ)する火を垂らしており、天帝の宮室を配して、泰一の神の像を置く。大きい楼台は崛(ごろり)として立っており、北極の嶟々(冷えてほそい)ところまでつづいていく。

揚光曜之燎燭兮、垂景炎之炘炘。配帝居之縣圃兮、象泰壱之威神。洪台崛其独出兮、㨖北極之嶟嶟。(楊雄「甘泉賦」より)

これは、一句の字数が、四文字と六文字のちがいも関係ありそうです。四文字だと、あまり細かい風景などが描けずに、ちょっとぼってりした感じになりがちで、六文字もあればかなり細かいところまでいろいろ書きこめるので、きらびやかで装飾的な感じにできます。

もっとも、漢賦にも四文字の句はあるのですが、バランス的にはかなり六文字のほうが多いかなぁ……とおもいます。

このちがいについて、清代末期の劉熙載(りゅうきさい)というひとがかなり上手いたとえをしていたので、ちょっと紹介してみます。

楚辞は、情感ゆたかな音楽のような賦。漢賦は、格式のある儀礼のような賦。(楚辞、賦之楽。漢賦、賦之礼。)

楚辞の九歌は、純粋なこころのままの言葉でできている(九歌、純是性霊語。どちらも「賦概」より)

楚辞は、情感ゆたかで、自然なこころのままにでてくる言葉でかかれていて、漢代の賦は格式ある儀礼のようにちょっと人工的なことばも入っている、ということなのですが、それでも楚辞っぽさはあるので、どこかさらさらと流れるような情感もあります。

一方で、同じような題材をえがいた華山廟碑をみると、よりぎちっと堅くて、かしこまった感じがしませんか。

そうしてみると、漢賦は、やや堅い雰囲気になりがちだった大雅・頌などの世界に、よりきらびやかな飾りをつけて楽しめるようにしていったとも云えそうです。

楚辞とくらべると、漢賦はけっこうごつごつしていて堅い気がするけど、碑文などよりは装飾的な楽しみもあってきらきらしているという中間的な文体、みたいな感じでしょうか。

今回は、ちょっとむずかしい話をしすぎた感がありますので、もうちょっと別の面から華山廟碑の良さを紹介させてください。

書体と余談

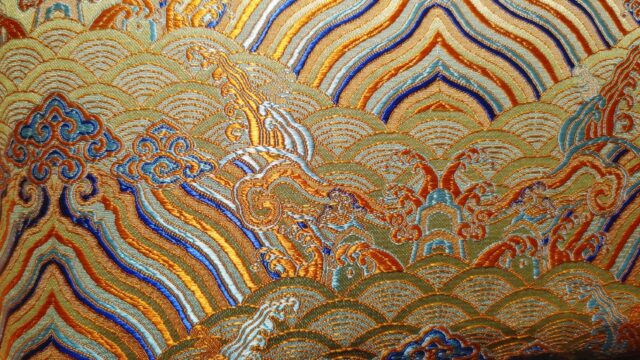

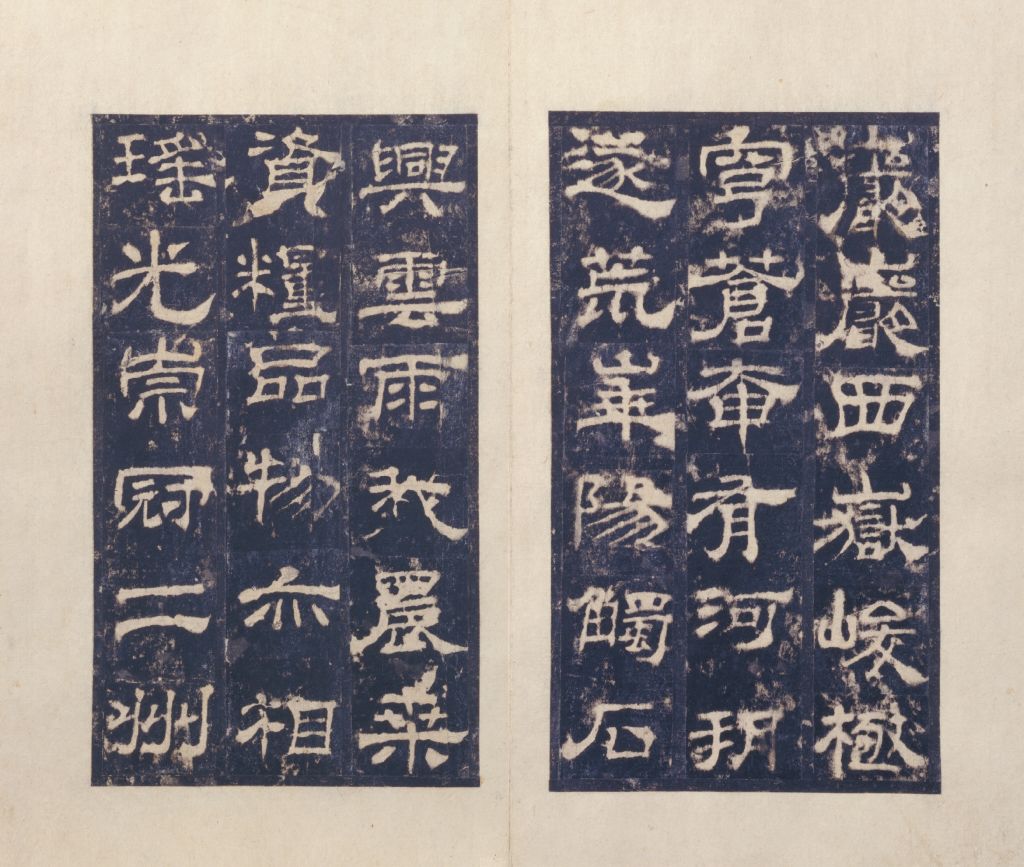

ところで、こちらの華山廟碑は、じつは文章よりもその書体が名品とされているのです。

どうです、このぐにゃぐにゃぎちぎちに混ざりあうふしぎな感じ……。さっき少しでてきた劉熙載は、この書体について「広がって鬱積して、流れ散って頓挫して、味わいがもっとも尽きない名品(旁礴鬱積、瀏漓頓挫、意味尤不可窮極)」としています。

華山廟碑の文体も、堅く枯れているようにみえて、そのうちに複雑でゆたかな味わいがぎっちりつまっていて「触石興雲(石にふれては雲を興し)」だったり「亦相瑤光(玉のようにきらきらかがやく)」などの句は、賦のきらきら感をむりやり四文字につめこんだみたいにみえます。

あと、華山は人を寄せつけないほど険しい山とされていて、不思議な話がいくつもあるので、紹介させてください。

黒龍潭:華山の南峰には、黒龍潭という1mくらいの岩のくぼみがあり、そこの水はいつでも枯れることがない。その水は日によって濁ったり澄んだりしていて、うわさでは黒龍がいるときは水が濁り、いないときは澄んでいるという。

神灯:華山の玉女峰には、夜になると崖の上にいくつかの灯りが歩いているようにみえることがあり、それは「神灯」とよばれている。また、白羊峰では、毎年の三元八節(上元・中元・下元と春分・立冬などの日)にいくつかの神灯がみえることがあり、それをみると長生きできる。

謎の字:蒼龍嶺の上にある平地には、○の中に・を入れたようなものを、田のかたちに並べたようなものが石に彫りこまれており、これが何の字なのかわからない。ある人は「昌」「明」(どちらも明るいの意)をどっちからでも読めるようにしたものといい、ある人は陝西方言でjiao(日の光がまぶしい)の意だという。

……どうです、この妖しさ(笑)

こんな感じで、終わりのほうは関係ない話もしましたが、西岳華山廟碑の魅力をすこしでも知っていただけたらうれしいです。

かなり長くなりましたが、お読みいただきありがとうございました。