「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、前漢の後半くらいにいた文章家の王褒(おうほう)についてご紹介していきます。とはいっても、この人は、あまり作品の数はのこっていないので、代表作とされる「洞簫賦(どうしょうふ)」について、その魅力をのぞいてみます。

ちなみに、今回紹介するのは、漢代に流行っていた賦(ふ)というスタイルの作品なのですが、日本ではほとんど知られていないジャンルなので、こちらの記事で賦について詳しくかいています。

そんな中でも、わたしは漢代の賦でもっともおすすめな作品は何ですか――ときかれたら、まちがいなく「洞簫賦」をおすすめするくらい好きなので、ぜひみなさんにも楽しんでいただきたいです。

王褒について

まず、王褒について、ちょっとだけ解説しておきます。

王褒は、いまの四川省あたりでうまれました。その後、漢のみやこに行くことになるのですが、そこで皇太子が病気になっているので、王褒はその娯楽係を任されます。

王褒は、朝と夜に毎日「奇文」をよんで聞かせ、その中にはみずからの作品もふくまれています。そして、皇太子の病気はよくなりますが、そのときに王褒がつくった「洞簫賦」はとりわけ皇太子が気に入っていて、のちに後宮の貴人たちにも愛唱されていくことになります。

(ちなみに、「洞簫」は、雅楽の笙(しょう)のような楽器です。いくつかの小さい竹を組みあわせて、いろいろな高さの音が出るようにしてあります)

さらに後年になって、ある方士(妖術使い)が、四川省のほうにある金馬山・碧鶏山には、それぞれ金の馬と緑の鶏の神がいて、祭って呼び出すべきです――と皇帝にいいます。皇帝は、王褒をその神をまつりに行く係にしました。

王褒はその神々をまつりに行くのですが、その途中で病でなくなってしまいます(その山神をまつる文章が、王褒の最後の作品になります。……これはすごく余談なのですが、山をまつるときには、玉でできた板に祝詞を刻んだものを、その山の洞穴や淵に沈めたりするので、たぶんそのための文章かもです)

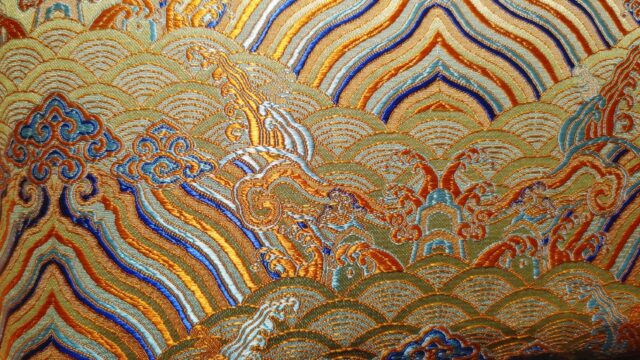

……というわけで、王褒のことをざっくりとかいてみましたが、王褒は技巧を凝らした漢代の賦の中でも、とりわけ手の込んだ細工がきいていて、ずっと眺めていても飽きないです。

文章を書くひとは、こんな「洞簫賦」みたいな作品が一生に一本でも出せれば、もうそれで十分なのではないか、とおもえるくらい魅力的なので、いよいよ本題に入っていきます。

洞簫賦 その一

まずはこちらからです。洞簫の奏でる曲調についてかいています。おなじ部首の字が続くところは、中国の擬態語だと思ってください(啾咇㘉・鍖銋などです)

まずその曲調をゆっくりと味わっていけば、啾咇㘉(しくしくひそひそ)として歌い始め、少しすすんで鍖銋(にりにり)として龢囉(こもこも)して、風は鴻洞(ぼうぼう)として絶えず噴きだし、優美に嬈々(ぬろぬろ)として婆娑(はらはら)として、ひらひらつづいて牢落(がらんとして)、漂いて棄てて変わっていき、その流れが切られたかと思うと、また歌とともに重なっていく。

若乃徐聴其曲度兮、廉察其賦歌。啾咇㘉而将吟兮、行鍖銋以龢囉。風鴻洞而不絶兮、優嬈嬈以婆娑。翩綿連以牢落兮、漂乍棄而為他。要復遮其蹊径兮、與謳謠乎相龢。(「洞簫賦」より)

短いですが、この小さい中に、これでもかとぎちぎちにきらきらしています。

まず、「啾咇㘉(しゅうひつしつ)」ですが、「啾」は秋に鳴く虫のような小さい声、「咇」は秘・密の口verなので小さいささやき声です。「㘉」は節のような途切れがちの息なので、三つあわせて「しくしくひそひそ」でしょうか。

「鍖銋(ちんにん)」も凝っています。「鍖」は碪(石の台)の金属版なので、叩かれると鈍く重い音がする感じでしょうか。「銋」は拰(からめる)・絍(織る)の金属版なので、重く吸い込まれるような金属の手ごたえっぽいです。なので「鍖銋」で、りぃん……と渋くてちょっと濁った金属っぽい音です。

「龢」は和、「囉(ら)」はぼんやりと鈍いことなので、鍖銋・龢囉をあわせて“しびれるような鈍さ”です。

「鴻洞」は、「鴻」は大きいこと(大きい鳥という意味も)、「洞」は奥にふかくて大きい穴なので、「(洞簫の)大きい穴から風がふきだして……」というニュアンスです。

さらに「嬈々」は、尭(高くて大きい)っぽさを入れると、ぬろぬろと柔らかくしなやかで大きくゆれていることです。いろいろ詰め込みすぎじゃないですか(笑)

ふつう、漢賦では山をえがくときは山のついた字、水をえがくときは水のついた字をもちいたりするのですが、王褒は金属っぽい鈍さのある音のときは金部、息づかいを感じるときは口部、洞穴っぽさを感じさせるときは「洞」の字――のように、音の雰囲気にあわせて漢字をけっこう変えています。

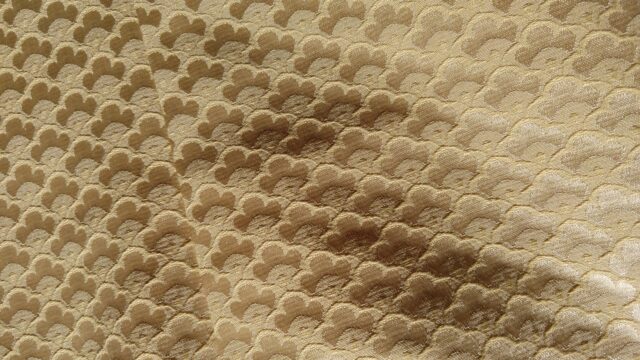

これによって、こまごまとした細工がいろいろ趣きを変えながら、せまいところにぎっちり詰め込まれたような印象になっています(こういう洞簫、ほしいです笑)

洞簫賦 その二

もうひとつ、丁寧な細工がきいたところをみてみます。

吻吮(くちびる)がその宮商(音階)を吹き出せば、なごやかに紛離(ふわふわ)として匹溢(みっちり)と音が溢れ出し、吹く人のすがたは旖旎(うねうね)として順に吹いていく。その㖤㗅(くち)をふくらませて紆鬱(低くかがんで)、気はあちこちで逆らい漏れて飛び出し、馳せて散って溜まっていく。

ながれてさらさらとして低く溜まって、馳せて合わさり詭譎(人の目をあざむく)。あるときは渾沌として潺湲(さらさら)流れだし、獵若(ぺきぺき)と小枝を砕くようで、あるときは漫衍(もよもよ)とあふれて駱驛(のろのろ)と絡まり、沛焉(ほよほよ)として溢れて高まり……

吻吮値夫宮商兮、龢紛離其匹溢。形旖旎以順吹兮、瞋㖤㗅以紆鬱。気旁迕以飛射兮、馳散渙以輟律。趣従容其勿述兮、騖合遝以詭譎。或渾沌而潺湲兮、獵若枚折。或漫衍而駱驛兮、沛焉競溢。(「洞簫賦」より)

……これもなかなかのぎちぎち感です。

まず「匹溢(ひついつ)」の「匹」は並ぶなので、ならんで溢れ出て、みっちりと竹の管から噴き出してくる感じです。

そして、個人的にすごくいいなぁ……と思うのが、つぎの「旖旎(いに)」です。こちらは「逶迤(いい。うねうね)」の旗verという感じなのですが、洞簫の音がゆらゆらと溢れ出る中で、吹く人の身体が、その音にねじられてゆれているイメージがすごくきれいじゃないですか……(擬態語だけで風景すら描いてしまってます……)

「㖤㗅(かんこ)」は、「㖤」が箱(函)の口ver、「㗅」は下あごなので、いかにも口をふくらませて吹いている感が出ています。

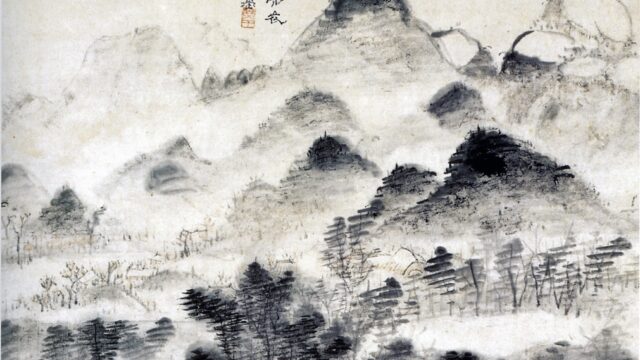

「渾沌・潺湲・漫衍」はいずれも水の流れの様子です。「渾沌」はどっぽりと溜まった深い水で、音がよどんだようなときです。「潺湲(せんかん)」はさらさらとした小さい流れなので、その溜まり水が小さく流れ出ている感じ、「漫衍」はもよもよと大きく湖のようなところにまた溜まっていく様子です。

そのあとの「沛(はい)」も、あふれるばかりにたくさんある水です。「駱驛(らくえき)」はふつう「絡繹」と書くことが多いのですが、ここでは馬などがうろうろして溜まっている感を出すためにあえて馬の字を入れてます。

こんな感じで、曲の盛り上がりにあわせて、静かな溜まり水っぽいとき、さらさらした小さい流れっぽいとき、群がっている馬っぽいとき(水というには、ちょっと躍動感もありすぎる)、いよいよあふれてきそうな水っぽいとき――などの趣きによって、すごく繊細な字選びをしています。

これだけみても、王褒がいかに優美で練り上げられた工芸品のような味わいをもっていたかが、感じられると思います。複雑な擬態語が漢賦の特徴だとしたら、その擬態語でいろいろなことが描ける王褒は、漢賦の魅力をもっとも感じられる――とか思ってしまいます(笑)

というわけで、かなりマイナーな作者ですが、王褒の魅力を感じていただけたらすごく嬉しいです(漢代の作者の中で、わたしは一番好きだったりします。何回訳しても楽しいし、毎回ちがった訳を作りたくなるほど好きです)

お読みいただきありがとうございました。